优秀论文

返回杭侃:蒙元城址考古二题

发布时间:2020年10月14日 信息来源:纸上考古

杭侃

北京大学中国考古学研究中心

摘要:蒙元时期在北方地区出现了一批新规制的城市,它们虽然采取了夯筑的形式,城市的平面也呈方形或者长方形,但是这些城市在城市选址、城市边界、空间利用方式等方面带有明显的游牧民族的特色,其中城墙围合的部分实际上带有子城的性质。元上都的城市边界远比现在城墙围合的范围大,但在蒙古国时期开平城不可能是三重城垣。不能以中原城市模式去看待游牧民族的城市。城址的考古工作,重点应该在能够揭示其构成要素和城市属性的节点部分加以展开。

关键词:蒙元城址;边界;元上都;城市考古

* 基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“宋元时期民间信仰的考古学观察”(项目编号:16JJD780003);郑州中华之源与嵩山文明研究会课题“中国古代城市发展史——以中原地区为中心”(项目编号:DZ-5)。原文刊载于《四川文物》2020年第4期,作者授权“纸上考古”微信公众号刊发,如需引用请据纸版原文。

赵炳是蒙元时期的一位大臣,拥有丰富的筑城经验。忽必烈即位之前,“次桓、抚间,以炳为抚州长,城邑规制,为之一新”;至元九年(1272年),忽必烈封第三子忙哥剌为安西王,“帝念关中重地,风俗强悍,思得刚鲠旧臣以临之,授炳京兆路总管,兼府尹。皇子安西王开府于秦,诏治宫室,悉听炳裁制”。[1]从现有的调查和研究成果看,蒙元时期在北方兴筑的城市,确实有新的规制。下文以“蒙元城址的边界”和“元上都的营建”为题,探讨这种新的规制以及与之相关的问题。

一 、蒙元城址的边界

美国学者凯文·林奇在《城市意象》的第三章“城市印象及其构成要素”中指出,道路、边界、区域、节点、标志五者构成了一座城市必不可少的要素,这些要素之间又会产生相互影响,共同形成了我们对于一座城市的印象。[2]

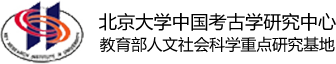

确定一座城市的边界是重要的。《五代会要》卷二六《城郭》记载了后周显德二年(955年)四月,周世宗命扩建东京的一则诏书,诏书中规定“今后凡有营葬及兴窑灶并草市,并须去标识七里外”, [3]这个标识,就是城市的边界之一。但是城市的边界并不总是清晰的,不同时期、不同民族建造的城市中,边界的划分思路有可能不同。举例来说,全宁路古城遗址位于今内蒙古翁牛特旗乌丹镇西门外,城址平面略呈方形,边长约1000米,四墙当中开有城门。1975年城址内出土石碑首一件,碑首上篆刻“重建全宁路记”六字。[4]近年来出土了《全宁路新建儒学记》碑,为研究全宁路古城的城市建设提供了新的资料。[5]在该城址内曾出土过若干铜器及瓷器,其中一件铜盆上刻有铭文:“皇姊大长公主施财铸造祭器永充全宁路三皇庙内使用”,乃延祐六年(1319年)鲁国大长公主祥哥剌吉专门为全宁路三皇庙铸造的铜祭器(图一)。值得一提的是,三皇庙铜祭器虽然出土在城址内,但全宁路三皇庙并不在现在的全宁路古城内。[6]元人柳贯在《全宁路新建三皇庙记》中记:

全宁为驸马都尉鲁王分邑。延祐四年,鲁国大长公主以帝姊居藩,首捐汤沐之资,作新庙于大永庆寺之东。陛楯丰崇,像图焕俨,春秋荐事,牲硕酒清,礼典斯应,神亦宁止。于是公主授使者,命属太史某记其成役。[7]

文中提到的大永庆寺在城南。柳贯《柳待制文集》卷九《护国寺碑》记:“延祐五年(1318年),岁在戊午,皇姊鲁国大长公主新作护国寺于全宁路之西南八里,直大永庆寺之正,以为摩诃葛剌神专祠。”[8]摩诃葛剌神即元人十分崇奉的大黑天,浙江杭州飞来峰有摩诃葛剌雕像,为全国重点文物保护单位。[9]据前引文意,大永庆寺在城南约八里,东有三皇庙,西有护国寺,现护国寺遗址据说还有遗迹可寻。如是,则大永庆寺一带,应该是全宁路城南面的边界,现在所见城墙围合的全宁路古城遗址实际上相当于一座子城。

图一 全宁路三皇庙铜祭器铭文拓片

刘未研究了一批蒙元时期创建的城市形制,这些城市在布局方面呈现出相似的模式,除上都、中都外,其余城址年代可考者多集中在世祖至元年间,故刘未认为这些城市存在相同的规划思想。这些城址普遍规模不大,都以中心北部居中设置的“工”字形(或“中”字形、方形)宫殿的前殿中心或台基前端中点作为城的几何中心。[10]

这些城市的统治者位高爵显,城墙围合的空间,显然不是这些城市的边界,城市的实际范围要比城墙围合的空间大许多。

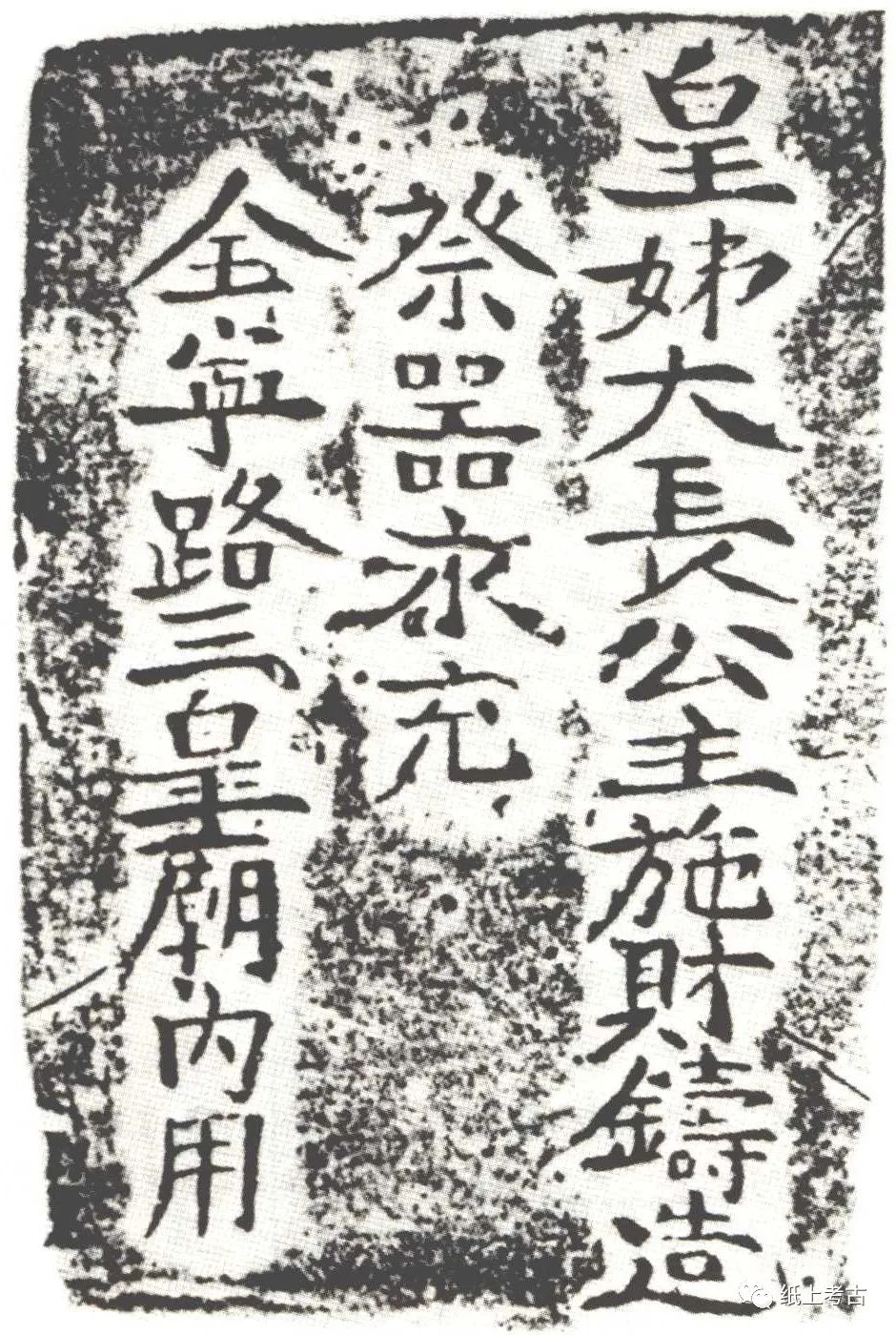

文献中记载忽必烈在至元九年(1272年)冬封他的三子忙哥剌为安西王,赐京兆封地,京兆是忽必烈为皇子时的旧封地。[11]安西王有两个王府,即所谓“一藩二印,两府并开”,地位尊贵。其中位于开城的安西王府设立于至元九年(1272年),南北长约450米,东西宽311米,辟东、南、西三城门,南门有瓮城(图二),城中央筑有规模宏大的夯土台基,地面散布着黄釉、白釉、蓝釉的高等级建筑构件。[12]西安的安西王府遗址位于今西安城东北约3千米处,建于龙首原东去之余脉上,20世纪50年代的当地居民还将该遗址称为“达王殿”或“斡耳朵”,遗址平面基本呈长方形,南垣长542米,北垣长534米,东、西垣长603米,周长2282米(图三)。[13]

图二 宁夏固原安西王府城址平面图(采自《开城安西王府遗址勘探报告》,第129页)

图三 西安安西王府遗址平面图

城墙围合的空间只是安西王城的核心区。《牧庵集》城此城为“牙门”,“至元九年,诏立皇子为安西王。……明年,至长安,营于素浐之西,毳殿中峙,卫士环列,车间容车,帐间容帐,包原络野,周四十里,中为牙门,讥其入出。”[14]牙门即衙门,可以认定这座城的作用应与子城相同。游牧民族与汉族的习性不同,城市面貌有所差异。这提示我们,对于蒙元时期新建的城市,不能只关注城墙闭合的范围,而需要找出各自城市的边界。这是今后考古工作应当予以关注的一个问题。

值得注意的还有城址周边的环境。马可波罗指出西安的安西王府一带“到处有川河湖沼源泉”,是诸水汇集之所。不仅浐、沣、渭水汇集于此,而且京兆城南秦岭诸峪口流出之水在当时都流向京兆城北。在水利灌溉不发达的古代,城北成为了水洼地,许多地名如上水腰(洼)、下水腰(洼)等就是因积水很多而得名。

这样潮湿的环境对于汉族传统的生活来说有不便之处,但有利于蒙古人牧马。元上都周边也是如此,在建筑上都宫殿时,为了防潮而对地基进行了特殊的处理。另外,武威永昌只必帖木儿王城也有类似的情况。该王城距武威城三十里,城附近河流沼泽众多,水足草肥,供王室军队放牧。阔端王和只必帖木儿王不住凉州(武威)城,而另筑新城居住。他们还经常追随牧群到很远的地方跑马、涉猎,对游牧民族来说,新鲜的奶食、肉制品,是生活极其需要,须臾不可缺少的。[15]蒙古人等游牧民族的城市周边环境可能与汉人城市不同,需要在研究时加以对比关注。

二、元上都的营建

元上都的考古工作同样需要关注它的边界。

蒙古宪宗元年(1251年),蒙哥在漠北即大汗位。为了加强拖雷家族势力,蒙哥命忽必烈总领“漠南汉地军国庶事”,忽必烈驻帐于金莲川,“征天下名士而用之”,建立“金莲川幕府”,所在地位于桓州附近。宪宗六年(1256年),“岁丙辰,春三月,命僧子聪卜地于桓州东、滦水北,城开平府,经营宫室。冬,驻于合剌八剌合孙之地”。[16]可见,元上都在忽必烈没有继承汗位之前即已营建,在营建之初称为开平府。金莲川一带相当于他的春季行宫,在外蒙古九姓回鹘牙帐城附近另有其冬季行宫。

作为草原新都,元上都遗址很早就受到关注。1872年9月,英国驻华使馆的卜士礼踏查了元上都遗址,后来发表《中国长城旅行记》,此后不断有旅行者前来元上都探访。属于学术研究的田野调查,比较重要的是1937年日本东亚考古学会的原田淑人、驹井和爱组成的元上都考古队对元上都遗址进行的系统考察。其成果汇集为《上都——蒙古ドロンノヘルに於けゐ元代都址の调查》,作为《东方考古学丛刊》乙种第二册,于1941年11月出版。书中将上都遗址的三重城墙分别命名为内城、外城、外苑,并绘有示意图。[17]

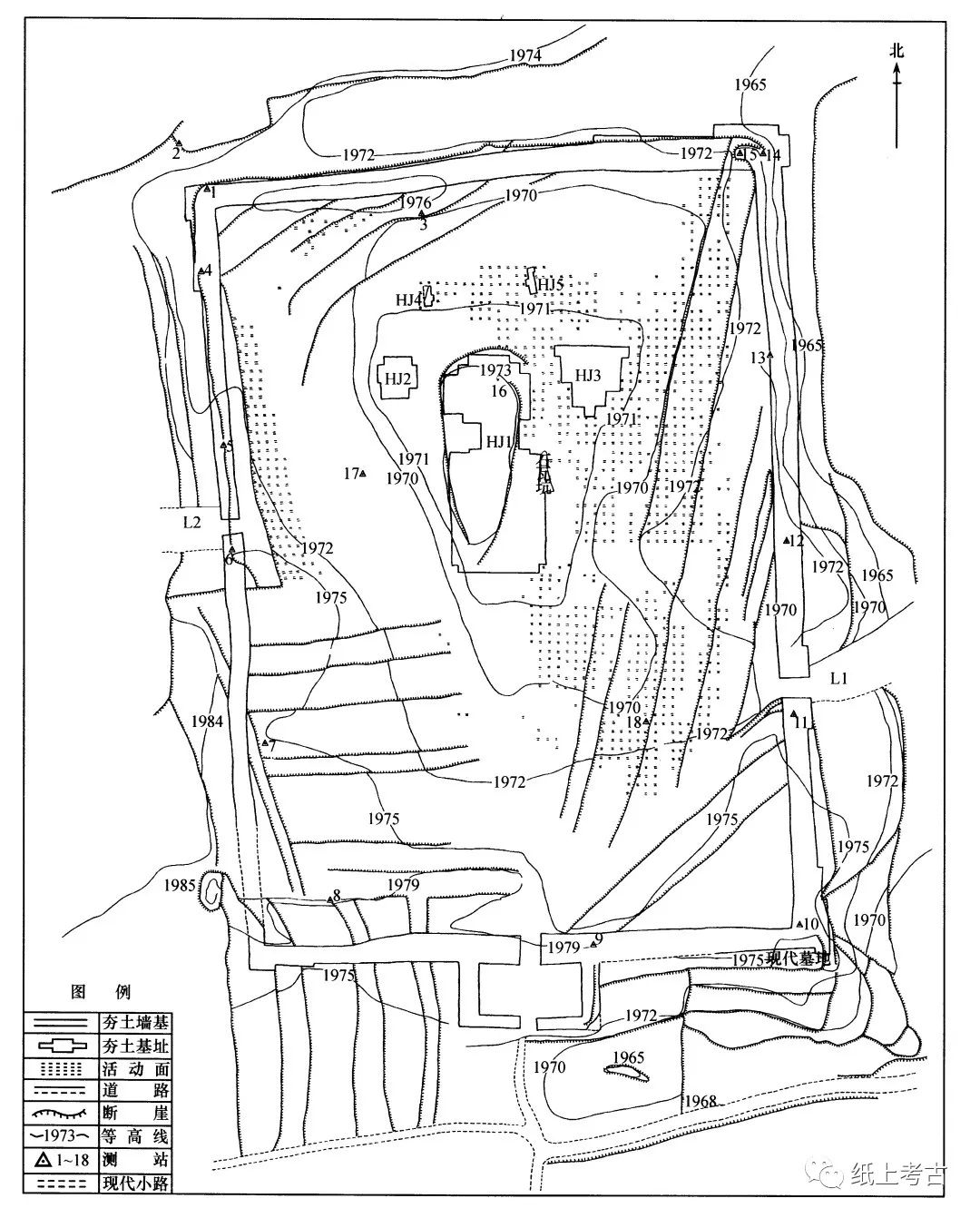

20世纪70年代,贾洲杰在吸收前人成果基础上,经实地调查,发表了《元上都调查报告》与《元上都》二文。[18]作者把上都内城、外城、外苑更名为宫城、皇城、外城,其调查范围还涉及到前人较少留意的四关与城郊(图四)。现结合文献和已有的调查成果,对元上都的四面边界、元上都的城垣和明代的开平城三个子题分析如下。

图四 《元上都调查报告》所附城址平面图

- (一) 元上都的四面边界

皇城南门外有关厢区,以往的观点认为西关很大,向西伸长约1000米,直至西山前古渠旁。值得注意的是,道路与河流相交处可能是一座城市的重要节点,但却不一定是区域的边界。上都四面皆有山,“上京西山上树铁幡竿,高数十丈,以其海中有龙,用梵家说作此镇之”,[19] “毡帽山,在开平卫城西北一十里,远望如帽”。[20]

根据严光大《祈请使行程记》载,南宋朝廷覆亡之后,至元十三年(1276年)四月十五日,投降的南宋君臣被押赴上都。二十八日,至上都明德门官舍安歇。四月三十日,使节一行“出西门外草地,望北拜太庙”。五月初一日,“早出西门五里外。太后、嗣君、福王、隆国夫人、中使作一班,……在后北边设一紫锦罘罳,即家庙也,庙前两拜。太后及内人各胡跪,福王、宰执如南礼,又一人对罘罳前致语,拜,两拜而退”。[21]

据此推断,太庙、家庙都应在元上都的西北方。如果推测成立,家庙、太庙与大都的建制完全不同,可以说这与汉地风俗即太庙、家庙近在咫尺的设置是有区别的。[22]西门五里外的草地上有家庙,说明此处仍是元上都的一个重要区域。

以往的观点认为南关长约600米,包括河南(河上桥基尚存)的建筑。但是,南门外十余里还有殿宇宏丽的行宫。严光大《祈请使行程记》载:

(五月)初二日,太后、嗣君、福王、隆国夫人、中使等天晓尽出南门十余里,宰执同属官亦列。铺设金银玉帛一百余棹,在草地上,行宫殿下,作初见进贡礼仪。行宫殿宇宏丽,金碧熀耀。诸妃、诸王但升殿,卷帘列坐。……太后、嗣君、福王、宰执以次展敬,腰金服紫,属官绯绿,各依次序立,班行朝甚肃。皇帝云:“不要改变服色,只依宋朝甚好。”班退。升殿再两拜,就留御宴。[23]

元上都城南有南屏山,在开平城南四十里。[24]此山的命名得自于元上都的主要规划者刘秉忠,山上有刘秉忠的庵舍,“上命有司择上都南山之胜地,营建庵舍而居公焉,公号其山曰南屏”。[25]所以,越过城南的闪电河,至南屏山之间还有广阔的草原,至少城南十里,还是属于元上都城市的重要区域,有忽必烈的行宫。行宫再往南是通往大都的一条主路,在距上都三十里的地方,元英宗在行幄中被弑,这就是著名的“南坡之变”。[26]

东关长约800米,包括向东北延至小元山子前的一片建筑。

上都东面之山称为东山,“在开平卫城东三十里,极高峻,上有墩可瞭三百余里”。[27]

上都北侧有卧龙山,东北有大松林。《大明一统志》载:“卧龙山,在旧开平城北三里,元上都北枕龙冈,即此山也。”[28]王恽《中堂事记》载:“都东北不十里,有大松林。……然水泉浅,大冰负土,夏冷而冬冽,东北方极高寒处也。”[29]贾洲杰调查了元上都东北山中的砖瓦窑场和东南方向的墓葬地,东北山中的砖瓦窑场在大松林附近,当是取其烧造时用柴方便:

在东北山中是当时的砖瓦窑场。在城东南隔河相望的榛子山下,是当时的墓葬地,墓地中间原有一个塔,塔西是一般贫民的墓地,以东是富家墓地。富家墓是以各自的家族葬在一处,并用石头砌出围墙,有的甚至几重围墙,但不见房屋(享殿)建筑遗迹,这是与元代“诸坟墓以砖瓦为屋其上者禁之”(见《元史·刑法志》)有关的。[30]

上都东南方向的砧子山上有墓地,即贾洲杰调查的榛子山墓地。砧子山墓地位于多伦县西北的上都河乡境内,西北距元上都古城遗址9千米,是目前已发现的元上都附近规模最大的元代墓地。墓地凭依砧子山主峰,在四面山麓缓坡地带约20余平方千米的范围内成片分布,连同每座墓茔统计在内,约有近1500余座墓葬。砧子山墓地出土的一块墓碑上书“上都小东关住人□□黄得禄之位小黄大多□女合舍”(图五)。另一块砖铭上面刻有“西门东街北居住妻孟氏”等字。[31]因此,可明确地知道砧子山墓地是元上都一块集中的墓葬分布区。此外,在元上都城南和砧子山墓地相连的南屏山脚下,也见有少量墓葬分布。[32]

图五 上都小东关住人墓碑(采自《元上都》,彩版贰壹伍:2)

元上都附近还有其它的元代墓地。在上都西北约12千米音高勒苏木北面的山湾之阳坡有一棵树墓地,墓地内墓葬分布在两个相邻的地势呈北高南低的缓坡地带,东西相距约1500米。元上都西北约17千米有卧牛石墓地,墓地北依山,西、南两面为丘陵区,东面地势平整,为开阔的草原。[33]但是,元上都西北方向的两处墓地,埋葬的是否是日常居住于元上都的百姓,则需要更多考古材料的确认。

元上都北城墙外2000米,有东西横亘的龙冈,“山下地势平坦,东西宽约2500米。……西部则地势开阔,与西关北部相连,留存有较多的建筑遗迹”。[34]这样,通过周围的山体和森林、墓地等,我们可以框定元人所指的元上都景观范围,此即元人所谓“龙岗蟠其阴,滦江经其阳,四山拱卫,佳气葱郁”[35]的元上都。[36]

- (二)元上都的城墙

城墙是元上都城址研究中的一个重点议题。元上都的三重城墙究竟是一次规划建成,还是不同时期修建的?

贾洲杰指出元上都皇城与外城之间的道路有被建筑群打破的迹象:

在皇城西门外,有一个东西宽150、南北长约200米的石筑院墙。这个院子跨在东西大街上,以大街为界把大院分南北两部,南部是一般房屋建筑遗址,北部是一个前后两殿,中连廊道,并有工字形的厢房建筑。在中部,靠着东西院墙还有两栋东西长18、南北宽8米的(间宽4.3米)小型房屋。这个大院落由于它明显地截断了贯通城东西的元代主要街道,因之断定是元以后明代的建筑。[37]

魏坚认为:

外城是在皇城外向北、向西各扩展了800余米,但却没有同样向南、向东扩展,这是因为皇城东墙外的南侧有闪电河流过,皇城南墙距闪电河最近点不足300米这样的地形条件决定的。此外,从元上都航拍片观察,可以清楚地发现,皇城西墙外的街市与外城西墙外的街市几乎连为一体,特别是皇城西墙南侧城门外的东西大街,同外城西墙外的西关外大街在同一条直线上,这条东西大街有明显被外城西墙隔断的迹象。这就说明,开平城最早的平面设计仅有宫城和皇城两重,皇城筑有高大坚固的角楼、马面和瓮城门,应当是全城防御的重点区域。[38]

笔者同意元上都三重城墙并非一次规划建成之说。除了贾洲杰和魏坚所指的遗迹现象(图六),这个问题还可以从元上都营建历史的角度加以考虑。

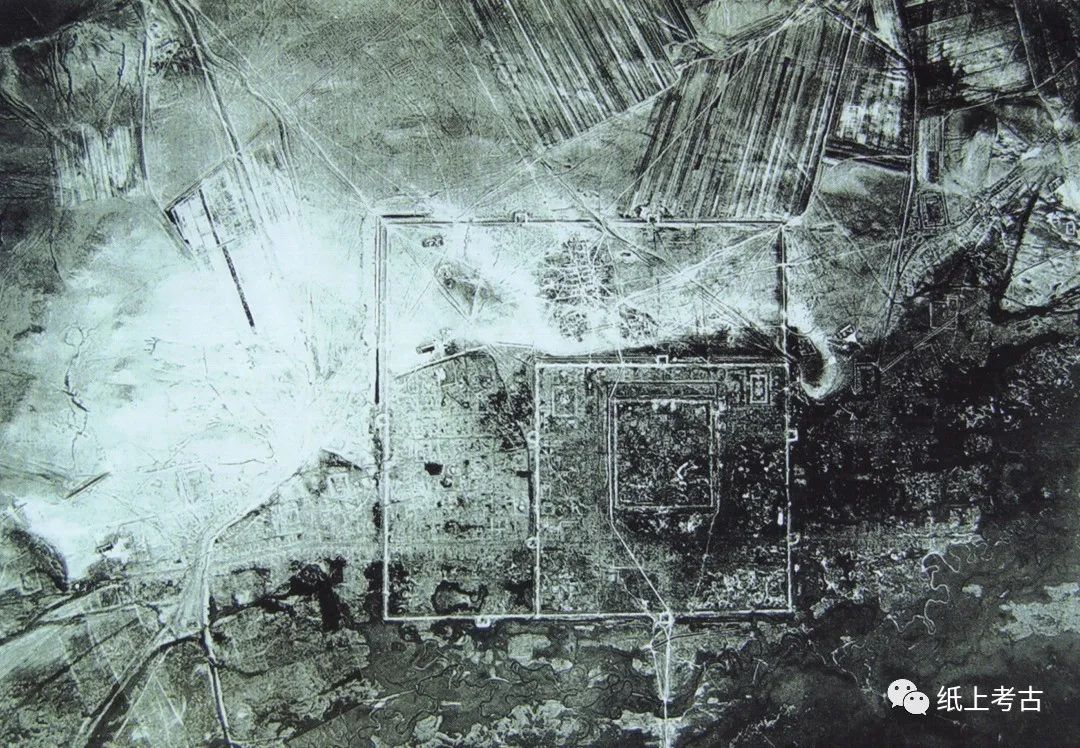

图六 元上都航拍图(采自《元上都》,彩版贰)

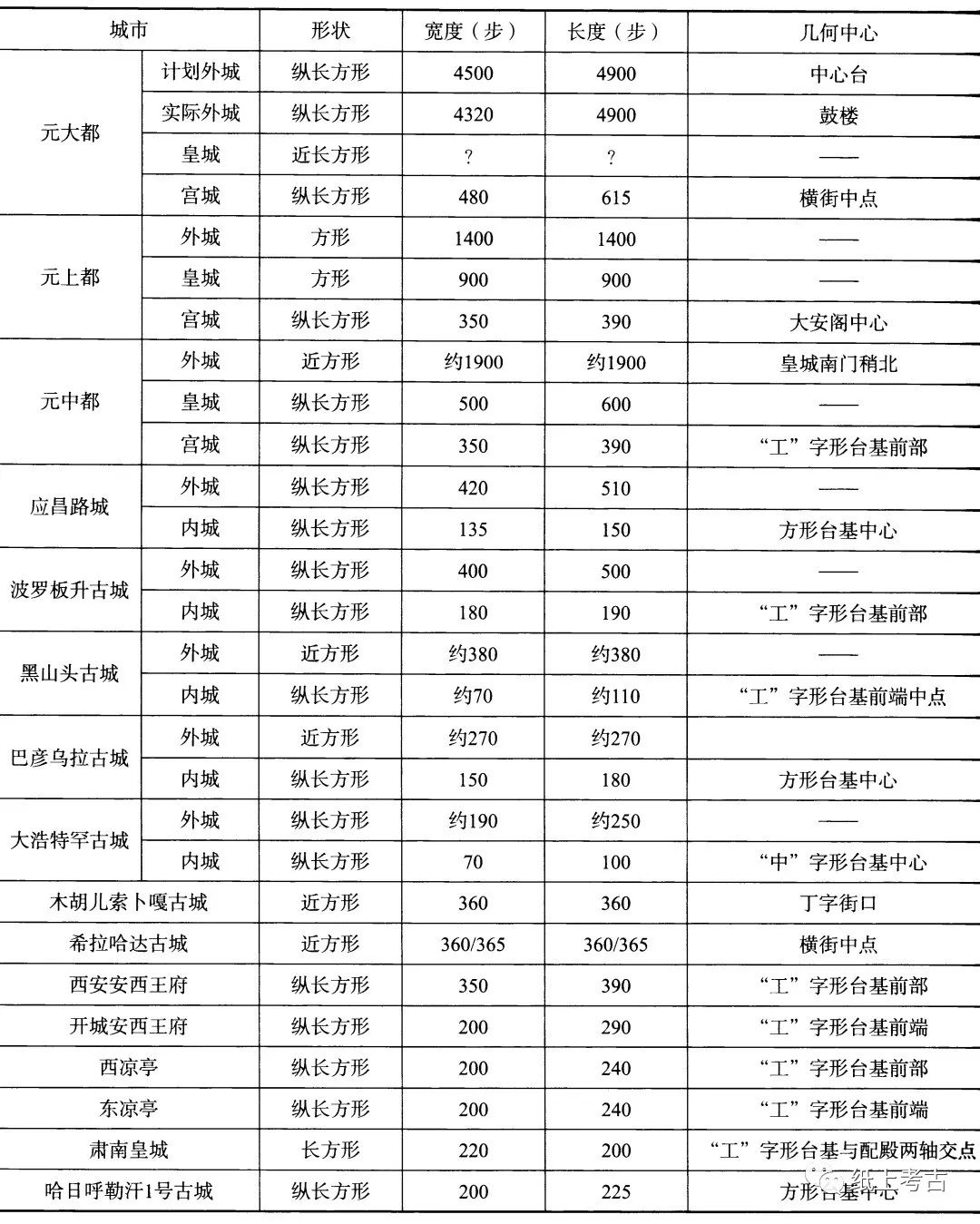

忽必烈在藩时的开平城,规模可以参考蒙古宗王建造的城市。刘未对18座蒙元创建的城市一些基本的数据进行了列表分析(表一),[39]李逸友系统调查过内蒙古的元代城址。[40]比照上述两文中蒙元新建的城市看,忽必烈在等大汗位之前,开平城不可能是三重城垣。

表一 蒙元城市形制与规划分析表

元上都宫城的城墙是黄土版筑,现状外表有包砖,夯层厚9厘米。[41]这个夯层厚度说明工程有严格的质量保证,这与忽必烈对开平府营建工程的重视有关。他对负责开平府具体施工的工部提领谢仲温说:“汝但执梃,虽百千人,宁不惧汝耶!”[42]参照忙哥剌任安西王时的地位和两个安西王府的规模,花费三年时间建造起来的开平府城,很可能只是现在所说的宫城。

蒙古宪宗七年,也就是忽必烈开始营建开平王府的第二年,留守和林的贵族阿蓝答儿见忽必烈在关中陇右封地内的形势大好,“惮世祖英武,谗于宪宗”,蒙哥听信谗言,派阿蓝答儿为陕西右丞相,刘太平为参知政事,来陕西“钩校京兆钱谷”,[43]甚至“用酷吏分领其事,大开告讦”。[44]形势一度对忽必烈很不利,在这样的形势下,开平府的营建不可能大张旗鼓地逾制。

中统元年(1260年),忽必烈在开平召开忽里台大会,即大汗位。不久,爆发了与以阿里不哥为首的漠北势力的战争,战争持续了四年之久。中统二年(1261年)四月八日,忽必烈亲率皇族成员,祀天于旧桓州西北郊,皇族以外不得参与。这次的祭天仪式没有在开平府城,而是在旧桓州西北举行,很可能说明这个时候上都作为都城的设施还不够完善,原来桓州设有的大帐还在发挥作用。

值得注意的是,开平正式为都的时间是在中统四年(1263年)。这年的五月九日,忽必烈正式定开平为上都,设立上都路总管府。上都宫城的主体建筑大安阁,则始建于至元三年(1266年)十二月。虞集《跋大安阁图》说:“世祖皇帝在藩,以开平为分地,即为城郭宫室。取故宋熙春阁材于汴,稍损益之,以为此阁,名曰大安。既登大宝,以开平为上都,宫城之内不作正衙。此阁岿然遂为前殿矣。”[45]

上都的皇城城墙也是版筑,夯层厚12~14厘米,外用石块砌一层厚约70厘米的外墙[46]。时人杨允孚的“山拥石城月上迟”和袁桷的“禁堞防危石”,可以判断即是描写皇城的诗句。

元人的文献中能够明确的似乎只有宫城和皇城两道城墙,而皇帝日常居住并不在宫城中:

在那石板上面,建造了一座中国风格的宫殿,那块草地用墙围了起来,从该墙到宫殿,立了一道木墙,使任何人不能进入草地。草地上放进了各式各样的野兽,让它们在那儿生息繁衍。在城的中央修建了一座宫殿和(另外一座)较小的宫殿。从外宫到内宫,修有一条路(街),近臣们就从这条通道进入宫中,但为了合罕的宫院,在那宫殿的周围筑了一道长达一箭的墙。大部分时间,(合罕)住在城外的宫中。[47]

《史集》所指的“城外”的具体位置不详。贾洲杰认为文献中多次提及的棕毛殿,位于皇城以北、皇城与外城的小山岗上:

外城北部主要是一个东西向的山岗,没有街道,在北门内和东北角靠北墙处有少数小型建筑遗址,在东南角平坡上有一个东向的院落遗址。山岗中部南边,有一座东西长350、南北宽200米用石砌的大院墙。南墙正中的缺口可能是院门。院内空旷,未见建筑遗迹。当是原来栽培奇花异草和驯养珍兽以供宫廷观赏的地方,即文献所指的御园、后苑、北苑。元代文人和马可波罗所盛赞的那个以金漆缠龙竹柱,劈竹涂金作瓦,内壁画花草百鸟,外用彩绳牵固,高达“百尺”,广可容“数千人”的棕毛殿(即竹宫),也当在这个大院附近。杨允孚写过一首诗说:“北极修门不暂开,两行宫柳护苍苔。有时金锁因何制,圣驾棕毛殿里回。”可知当时皇帝从宫中往返棕毛殿要经过常闭不开的北门,这一情况说明棕毛殿是在皇城北部地区。[48]

游牧民族的生活习俗与农耕民族有很大不同。马可波罗记载了忽必烈喜欢的这座棕毛殿,“汗在此草原中,或居大理石宫,或居竹宫,每年三阅月,即六月七月八月是已”。[49]每年农历六月三日至五日,棕毛殿里有盛大的诈马宴。[50]《经世大典》记载,泰定二年(1325年)二月十六日,“敕造上都棕毛殿铺设,省下随路民匠为之。九月十三日输之留守司。成造地毯二扇,积二千三百四十三尺”。[51]从地毯的面积可见棕毛殿规模之大。柳贯《观失刺斡耳朵御宴回》中有诗句“毳幕承空绣柱楣,彩绳亘地掣文霓”,并且在自注中说该殿为毡殿,“深广可容数千人”。萨都剌有诗曰:“沙苑棕毛百尺楼,天风摇曳锦绒钩。”元代一百尺,相当于31.55米。

但是,关于棕毛殿的位置,文献中记载并不一致。贾洲杰根据杨允孚的诗句,认为其在皇城北部。而袁桷有诗曰:“沉沉棕殿内门西,曲宴各王舞马低。”内门西似乎将棕毛殿的位置指向城西的方向。如果文献传抄不误,这种看似矛盾的记载可能和棕毛殿的结构有关,它实际上是一座十分方便拆卸的临时建筑,可与马可波罗的记载相参照:

此草原中尚有别一宫殿,纯以竹茎结之,内涂以金,装饰颇为工巧。……此宫盖用此种竹茎结成。竹之为用不仅此也,尚可作屋顶及其他不少功用。此宫建筑之善,结成或拆卸,为时甚短,可以完全折成散片,运之他所,惟汗所命。[52]

- (三)明代的开平卫

元上都的外城基本上呈正方形,东、南面城墙系延伸了一部分皇城城墙而来。贾洲杰在1973年调查的报告中,将外城的现状描述为:

外城在皇城西、北两面,其南、东两面修建城墙,与皇城东、南墙连接。城墙(不包括皇城部分)全用黄土板筑(夯层厚约20厘米),现高约5、下宽20、上宽2米,每边长2200米。[53]

1998年,李逸友再次进行元大都调查时,补充了外城的一些信息:

明代兴筑开平卫时,曾对上都外城城墙有所改动。外城墙原是用土夯筑,夯土纯净无杂质……我们便于1998年秋季对此位置进行勘查:看到自皇城西墙南门外有一条笔直的大街,直通到外城西墙下为止;在此交接处似应有一座瓮城门址,但从城外钻探,并未找到可以肯定的夯土层,只见城外是城壕,雨季壕内积水,壕两侧探出的土层都是水淤的,即使原曾有瓮城墙,也已变成淤土;再看这一段外城西墙,长约有250米地段曾经补筑过,补筑时使用的灰土,夯筑厚25厘米左右,夯土较松,包含有大量残碎砖、瓦、陶、瓷、骨、角、铜、铁、料、石等杂物,说明是从建筑废墟挖来的灰土,墙上经风雨去除细土后,只见墙上布遍各种残碎物品。从此可见,这段城墙在元代末年已经破坏,如有城门及瓮城均遭其灾,后来补筑城墙时,连城门及瓮城基部的土都作为补筑材料之用。[54]

在元上都的有关研究中,学界以往多关注蒙元时期的遗迹,而元朝之后的遗迹关注较少。元朝覆灭之后,蒙古族依然对明代的北方防线施加了强大的压力。除了修筑长城,设置沿边重镇严加防范,明朝政府也在草原地带采取了防御措施,开平卫的设立就是其中之一。

洪武三年(1370年)二月,明王朝派李文忠为左副将军出居庸关,先攻克兴和,五月进入开平,开平成为明军和北元军双方争夺之地。洪武二十九年(1396年),明王朝在开平设置开平卫指挥使司,派遣官军屯守。当时的驻军人数不少,《明史·宋忠传》记“建文元年,以都督奉敕总边兵三万屯开平,悉简燕府护卫壮士以从。”永乐皇帝多次出征漠北,也曾驻跸开平。永乐八年(1410年)七月,随行北征的翰林侍讲金幼孜在《北征录》里写道:“初二日次开平,营于斡耳朵,华言宫殿也。元时宫殿,故址犹存,荒台断础,零落荒烟野草间,可为一慨。”[55]永乐之后,明王朝由主动进攻改为消极防守,开平卫便成为边墙以外的孤城。宣德五年(1430年),开平卫移到长城以内的独石口堡(今河北省赤城县独石口),改隶万全都指挥使司。

开平卫在建设过程中也留下一些遗迹。李逸友曾经多次调查元上都遗址,他认为:

1973年调查元上都宫城时,发现“城中心大殿西侧及其对面路南也有一个大院落,由于它明显地打破了原来的建筑体系,用材又混杂着元代遗物,因而推断是明代建筑”。这处大院落围墙方位不同于城内其余建筑,呈北偏东方向,且砌墙基多用碎砖块,与元代建筑墙基全用石块完全不同。明代卫开平设置指挥使司为其首领机关,这处位于原宫城中部偏西南方的大院落,应为开平卫指挥使司所在地。[56]

对于皇城西门外、外城南部的跨街大院,贾洲杰认为其明显地截断了贯通城东西的元代主要街道,因此是明代建筑。而1998年秋李逸友再次到此地观察时,在院落北部拾到了一大块元代青花玉壶春瓶的碎片,他认为20世纪70年代的调查报告结论有误,并对这个院落的性质进行了重新判定。他指出:

当时就很贵重的青花瓷打碎后未被填压很深土层内,且又未经践踏成小碎片,说明应与这处大院是同时之物。再看房屋及院墙基础使用石块,构筑整齐而坚固,这与在宫城中所见明代开平卫指挥使司的墙基完全不同。这座大院落是跨街而建,打破了原有城市布局规划,截断了皇城西门至小西门之间的通道,何人又因为何故如此放肆在此兴建?便成为一大疑难……元上都皇城西门外的外城南部的跨街大院,并非明代建筑遗址,而是元代遗迹;从其霸道的布局来看,有可能就是享有特权的太平王燕铁木儿宅第。[57]

笔者以为外城墙的年代尚需在相关的节点处做考古发掘工作才能够确定,目前还不排除外城是明代加筑的可能性。

汉人的作战方式与游牧民族不同。游牧民族的马上行国,擅长的是流动作战,毡帐为营;农耕民族的农业城国,采取的是依托坚固的防御工事,需要比较多的兵力驻防在城市。永乐十一年(1413年)六月,开平守将成安侯郭亮向朝廷上奏:“开平地临极边,无邻近卫所可以应援。……又开平至长安岭各处大站,旧有城堡,年久颓圮未修,及一路架炮,官军无障蔽。倘有警急,无所堤备。宜筑烟墩瞭望。”[58]奏折里透露出明代开平卫城防的一些重要信息。城门是城市攻防战中的重点,其改作较多,是情理之中的事情。

元上都东关和西关都很繁华,时人有“西关轮舆多似雨,东关帐房乱如云”之句。[59]上都的商业之所以发达,其中的一个重要原因是地产有限。虞集曾说:“上都地寒,不敏于树艺,无土著之民。自谷粟、布帛以至纤靡奇异之物,皆自远至,宫府需用百端,而吏得以取具无阙者,则商贾之资也。”[60]因此,商业对于维持上都的运转尤为重要。

元政府对上都的商业也予以了特别的优惠政策,史载“上都地里遥远,商旅往来不易,特免收税以优之,唯市易庄宅、奴婢、孽畜,例收契本工墨之费。”[61]优惠的商税政策吸引了许多西域商贾。袁桷在《开平十咏》中描述的“煌煌千舍区,奇货耀出日。方言互欺诋,粉泽变初质”就是描绘的来自不同地方的商贾云集上都的情形。其中来自各地的回回商人不在少数。元英宗至治元年,“五月丙子,毁上都回回寺,以其地营帝师殿” [62]。回回寺的建立,结合“回回墓”的地名,说明上都有许多回回人。上都明德门遗址发掘出土的穆斯林墓顶石、大安阁遗址出土的穆斯林墓顶石都应该来自于附近的回回墓,这些遗物说明元上都的改建还是比较大的。辨别不同时期元上都的改作情况,应该是今后元上都考古的一个重要内容。

元上都设有醴源、广积、万盈、永丰、云州、广积、景运等重要的仓库。至元二十五年(1288年)五月十三日,丞相桑哥等奏:“上都仓俱在城外,不便,令议拟于城内建仓一、二所。” [63]皇帝采纳了其意见。上都的司仓品秩颇高,史载:

上都广积、万盈二仓系正六品,永丰系正七品,比之大都平准库品级尤高,拟各仓攒典转寺监本把,并万亿库司吏相应。[64]

“上都诸仓”中,东关广积仓和西关的万盈仓已经做了考古调查。[65]元上都的仓储物资并不仅仅是供上都之用,还肩负着供应和林的转输职能,如至元二十五年(1288年)十二月,“命上都募人运米万石赴和林”;[66]又如大德元年(1297年)六月,“令各部宿卫士输上都、隆兴粮各万五千石于北地”,[67]这反映了元上都诸仓的重要地位。

上都有牲畜交易的市场,甚至还有人市。成宗大德七年(1303年),郑介夫奏:“今大都、上都有马市、羊市、牛市,亦有人市,使人畜平等,极为可怜。”[68]史料又载:“(泰定)三年五月十日,上都留守司及本路总管府言:‘巡视大西关南马市口滦河递北堤,侵啮渐崩,不预治,恐夏霖雨水泛,贻害居民。’”[69]可见,上都西关有马市。

上都的关厢繁华反映在了航拍图上,出皇城南部的东西两门外遗迹颇多,应该是元上都东西关的重点商业区域。西关有重要的商业区,如果外城在元代修筑,阻隔道路的大院落也是元代所建,这样人为阻断元上都的商业街区,殊不可解。有一种可能的情况是,外城墙是明代补筑的,而大院落如贾洲杰所言,是明代的建筑;另一种可能是,这个院落在南部和北部的建筑性质不同,北部可能是元代建筑,而南部是明代增建的。当然,以上情况均属推测,还需进一步的考古工作和相关研究。

三、结语

由上所述,引发笔者对城市考古的三点思考:

第一,城墙是城市的主要标志之一,但不同地区对于城墙围合的空间的利用方式存在着差异。在对比中外城市的时候,这种差异比较容易看出来;而在认识中国古代城市的时候,却容易以中原城市的模式去对待不同民族的城址材料,从而造成认识上的偏差。

第二,城市考古就如宿白、徐苹芳、徐光冀诸先生反复强调的那样,是一项拼七巧板式的长期工作,非一代人所能完成。因此,将不同时期的各种遗迹标注在一张总图上,是城市考古必须做的基础工作。但是遗憾的是,我们的许多城址拿不出这样一张总图。

第三,城市遗址面积大,不可能全面揭露。不仅古今叠压型的城市,就是位于荒野中的城市遗址,到目前为止也没有哪一座得到了全面揭露,因此在研究过程中的推测是在所难免的。城址的田野考古工作应该聚焦在研究的基础上,对重要的、有疑问的节点开展发掘。

注释:

[1]《元史》卷一六三《赵炳传》,第3835~3836页,中华书局,1976年。

[2] [美]凯文·林奇著,方益平、何晓军译:《城市意象》,第35~37页,华夏出版社,2001年。

[3](宋)王溥:《五代会要》卷二六《城郭》,第417页,上海古籍出版社,1978年。

[4] 李逸友:《内蒙古元代城址概说》,《内蒙古文物考古》第4期,1986年。

[5] 李俊义等:《元代<全宁路新建儒学记>考释》,《北方文物》2008年第1期。

[6] 杭侃、彭明浩:《三皇庙铜祭器及其相关问题》,北京大学中国考古学研究中心、北京大学震旦古代文明研究中心编:《古代文明》第8卷,第267~284页,文物出版社,2010年。

[7] (元)柳贯著,柳遵杰点校:《柳贯诗文集》,第283页,浙江古籍出版社,2004年。

[8] (元)柳贯:《护国寺碑》,《柳待制文集》卷九《碑铭》,第1叶,《四部丛刊初编》本,第241册,上海书店,1989年。

[9] 宿白:《元代杭州的藏传密教及其有关遗迹》,《文物》1990年第10期。

[10] 刘未:《蒙元创建城市的形制与规划》,教育部人文社会科学重点研究基地等编:《边疆考古研究》第17辑,第313~342页,科学出版社,2015年。

[11]《元史》卷七《世祖四》,第143页。

[12] 宁夏文物考古研究所、固原市原州区文物管理所:《开城安西王府遗址勘探报告》,第126~128页,科学出版社,2009年。

[13] 马得志:《西安元代安西王府勘查记》,《考古》1960年第5期。

[14] (元)姚燧:《延厘寺碑》,《牧庵集》卷一○《庙碑》,第6叶,《四部丛刊初编》本,第233册。

[15] 王宗维:《元代安西王及其与伊斯兰教的关系》,第49~52页,兰州大学出版社,1993年。

[16] 《元史》卷四《世祖一》,第60页。

[17] 叶新民:《元上都研究》,第297页,内蒙古大学出版社,1998年。

[18] a.贾洲杰:《元上都调查报告》,《文物》1977年第5期;

b.贾洲杰:《元上都》,《内蒙古大学学报(哲学社会科学版)》1977年第3期。

[19] 周伯琦:《立秋日书事五首》,《近光集》卷二,文渊阁《四库全书》本,第1214册,第8页,上海古籍出版社,1987年。

[20] (明)李贤等:《大明一统志》卷五《万全都指挥使司·山川》,第104页,三秦出版社,1990年。

[21] (宋)严光大:《钱塘遗事》卷九《祈请使行程记》,《丛书集成续编》,第276册,第335页,(台北)新文丰出版公司,1988年。

[22] [日]石田干之助著,包国庆译:《关于元上都》,叶新民、齐木德道尔吉编:《元上都研究文集》,第1~34页,中央民族大学出版社,2003年。

[23] (宋)严光大:《钱塘遗事》卷九《祈请使行程记》,《丛书集成续编》,第276册,第335~336页。

[24] (明)李贤等:《大明一统志》卷五《万全都指挥使司·山川》,第104页,三秦出版社,1990年。

[25] (元)张文谦:《故光禄大夫太保赠太傅仪同三司谥文贞刘公行状》,李修生编:《全元文》,第22册,第281~284页,江苏古籍出版社,2004年。

[26] 萧功秦:《英宗新政与“南坡之变”》,元史研究会编:《元史论丛》第2辑,第145~156页,中华书局,1983年。

[27] (明)李贤等:《大明一统志》卷五《万全都指挥使司·山川》,第104页。

[28] (明)李贤等:《大明一统志》卷五《万全都指挥使司·山川》,第104页。

[29] (元)王恽:《秋涧先生大全文集》卷八〇《中堂事记上》,第22叶,《四部丛刊初编》本,第227册。

[30] 同18[a]。

[31] 内蒙古文物考古研究所等:《元上都城南砧子山南区墓葬发掘报告》,《内蒙古文物考古》1999年第2期。

[32] 魏坚著:《元上都》,第328页,中国大百科全书出版社,2008年。

[33] 魏坚著:《元上都》,第586、601页。

[34] 魏坚著:《元上都》,第229页。

[35] (元)王恽:《秋涧先生大全文集》卷八○《中堂事记上》,第22叶,《四部丛刊初编》本,第227册。

[36] 不同时期同一座城市道路、边界、区域、节点、标志等要素可能是变动的。元朝灭亡之后,明初曾在开平设卫,永乐十三年(1415年)夏五月己酉,“筑开平城西旧庄、环州东北山、柳林小站、沙堆西南小山、曲河小站、旧庄小站、回回墓西南山、偏岭东山八烟墩”,以通边防警备。参看(明)张辅等修:《明太宗实录》卷一六四“永乐十三年夏五月己酉”条,“中央研究院”历史语言研究所校印:《明实录》,第8册,第1850页,(台北)“中央研究院”历史语言研究所,1962年。

[37] 同18[a]。

[38] 魏坚著:《元上都》,第24页。

[39] 刘未:《蒙元创建城市的形制与规划》,教育部人文社会科学重点研究基地等编:《边疆考古研究》第17辑,第332页。

[40] 李逸友:《内蒙古元代城址概说》,《内蒙古文物考古》第4期,1986年。

[41] 同18[a]。

[42] 《元史》卷一六九《谢仲温传》,第3977页。

[43] 《元史》卷一五九《赵良弼传》,第3743页。

[44] 《元史》卷一二六《廉希宪传》,第3086页。

[45] (元)虞集:《跋大安阁图》,《道园学古录》卷一○,第168页,商务印书馆,1937年。

[46] 同18[a]。

[47] [波斯]拉施特:《史集》第2卷,第336页,商务印书馆,2017年。

[48] 同18[a]。

[49] [意]马可波罗口述,[法]沙海昂注,冯承钧译:《马可波罗行记》,第142页,中国旅游出版社,2016年。

[50] 韩儒林:《元代诈马宴新探》,《历史研究》1981年第1期。

[51] 转引自尚刚:《元代工艺美术研究》,第165页,辽宁教育出版社,1999年。

[52] [意]马可波罗:《马可波罗行记》,[法]沙海昂注,冯承钧译:《马可波罗行记》,第141~142页,中国旅游出版社,2016年。

[53] 同18[a]。

[54] 李逸友:《明开平卫及其附近遗迹的考察》,《内蒙古文物考古》1999年第2期。

[55] (明)金幼孜:《北征录》,《丛书集成初编》本,第3993册,第13页,中华书局,1991年。

[56] 同[54]。

[57] 同[54]。

[58] (明)张辅等修:《明太宗实录》卷一四〇“永乐十一年六月壬戌”条,“中央研究院”历史语言研究所校印:《明实录》,第7册,第1688~1689页,(台北)“中央研究院”历史语言研究所,1962年。

[59] (元)宋本:《上京杂诗》,《永乐大典》卷七七○二《上京》,第3578页,中华书局,1986年。

[60] (元)虞集:《贺丞相忠贞公墓志铭》,王颋点校:《虞集全集》,第883~887页,天津古籍出版社,2007年。

[61] 《元史》卷七《世祖四》,第129页。

[62]《元史》卷二七《英宗一》,第611页。

[63] 佚名:《大元仓库记》,第14页,(台北)广文书局,1972年。

[64]《元史》卷八三《选举三》,第2080页。

[65] 魏坚编著:《元上都》,第28~40页。

[66] 《元史》卷一五《世祖十二》,第317页。

[67] 《元史》卷一九《成宗二》,第412页。

[68] (元)郑介夫:《治道》,(明)黄淮、杨士奇编:《历代名臣奏议》卷六七,第926页,上海古籍出版社,1989年。

[69]《元史》卷六四《河渠一》,第1603页。

-

-

-

-

-

地址:北京市海淀区颐和园路5号

邮编:100871

邮箱:webmaster@pku.edu.cn

-

版权所有©北京大学

京ICP备05065075号-1

京公网安备 110402430047 号