成果展示

返回宋殷、吴小红、潘岩:喀喇沁旗大山前遗址夏家店下层文化的绝对年代

喀喇沁旗大山前遗址夏家店下层文化的绝对年代

宋殷、吴小红、潘岩

北京大学考古文博学院

朱延平

中国社会科学院考古研究所

王立新

吉林大学边疆考古研究中心

*本文原载于《边疆考古研究》(第33辑),注释从略,如需引用请据纸版原文。

喀喇沁旗大山前遗址位于内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗永丰乡。1996~1998年,中国社会科学院考古研究所、内蒙古自治区文物考古研究所和吉林大学考古系联合组成的赤峰考古队对大山前遗址进行了发掘。大山前遗址的文化堆积为夏家店下层文化至战国时期。大山前遗址共有六个地点,其中前五个地点以夏家店下层文化遗存为主。喀喇沁旗大山前遗址的第一地点和第四地点的部分发掘材料已发表。

喀喇沁旗大山前遗址是建立夏家店下层文化相对年代标尺的重要遗址,其夏家店下层文化遗存依据地层学和类型学方法进行考古学文化分期,共分为三期。关于喀喇沁旗大山前遗址的夏家店下层文化的绝对年代,中国社会科学院考古研究所曾经公布过五个数据。随着贝叶斯统计方法在夏商周断代工程中的运用,采集系列样品进行14C年代研究成为建立考古学文化年代框架体系的重要研究方法。大山前遗址是研究夏家店下层文化分期的重要遗址,需要将相对年代与绝对年代结合以建立详细的年代架构。因此,我们针对大山前遗址的年代问题开展了系统研究工作。

为了建立喀喇沁旗大山前遗址夏家店下层文化的详细年表,本研究选择能够与考古学分期相对应的堆积单位,采集大山前遗址第一地点的测年样品,主要为灰坑中的兽骨,开展系列样品绝对年代研究。以期获得大山前遗址分期中每一组的起止绝对年代,并进一步与同时期的其他考古学文化的年代进行比较研究。

二

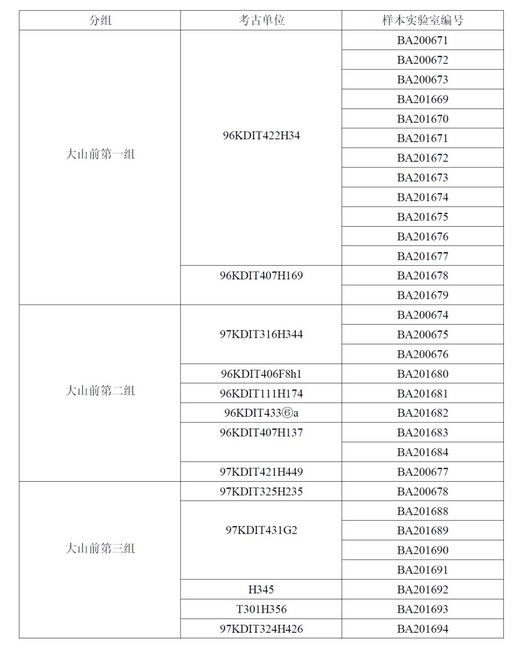

大山前第一地点的夏家店下层文化遗存被分为三组,分别为:大山前第一、二、三组。本研究选取出自大山前第一地点的31个兽骨样本进行绝对年代研究,样品出自的考古地层堆积单位可以分别与大山前遗址分期的第一、二、三组相对应。

选取的样品出自的考古单位与分组的对应关系见表一。

表一 喀喇沁旗大山前遗址采集测年样品出土单位与分组对应关系

测年样品在北京大学考古文博学院碳十四年代实验室完成了样品前处理和石墨制备工作,后在北京大学加速器质谱仪上进行了14C测定。实验步骤参考了牛津大学放射性碳加速器单元(Oxford Radiocarbon Accelerator Unit, ORAU)于2010年发表的骨质样品的前处理方法中的AG方法,并略加改进,实验过程如下所示。

首先用刮刀或牙科钻清理骨骼表面,然后将骨骼敲成小碎块,浸泡在去离子水中,使用超声波去除骨骼表面污染。超声反复清洗后,采用“酸碱酸”的方法,将骨骼浸泡在10 mL0.5mol/L的盐酸中,去除碳酸盐等杂质。浸泡完成后,用去离子水洗至中性,加入10mL 1%氢氧化钠溶液,浸泡30分钟,用去离子水洗至中性。再将骨骼浸泡在0.5mol/L的盐酸中,浸泡约15分钟后,用去离子水洗至中性。用1mol/L的盐酸调整pH值至2~3。在90℃下高温水解12小时以上。水解之后的溶液超速离心后提取上清液进行冷冻干燥,最终得到所需要的明胶蛋白。

称取3.5mg左右制备好的明胶蛋白,放入石英管中,然后加入氧化铜和除硫剂,抽真空封管。将抽真空后的密封管放入马弗炉中高温燃烧。对生成的二氧化碳气体进行纯化。利用分气装置,分离一定量的二氧化碳气体,在铁粉做催化剂、氢气做还原剂的条件下合成石墨。

石墨合成的化学方程式为:CO2 + 2H2 = C + 2H2O

最后,将制成的石墨在北京大学小加速器质谱仪上进行14C测量,最终得到14C年代。本文使用的14C半衰期为5568年。

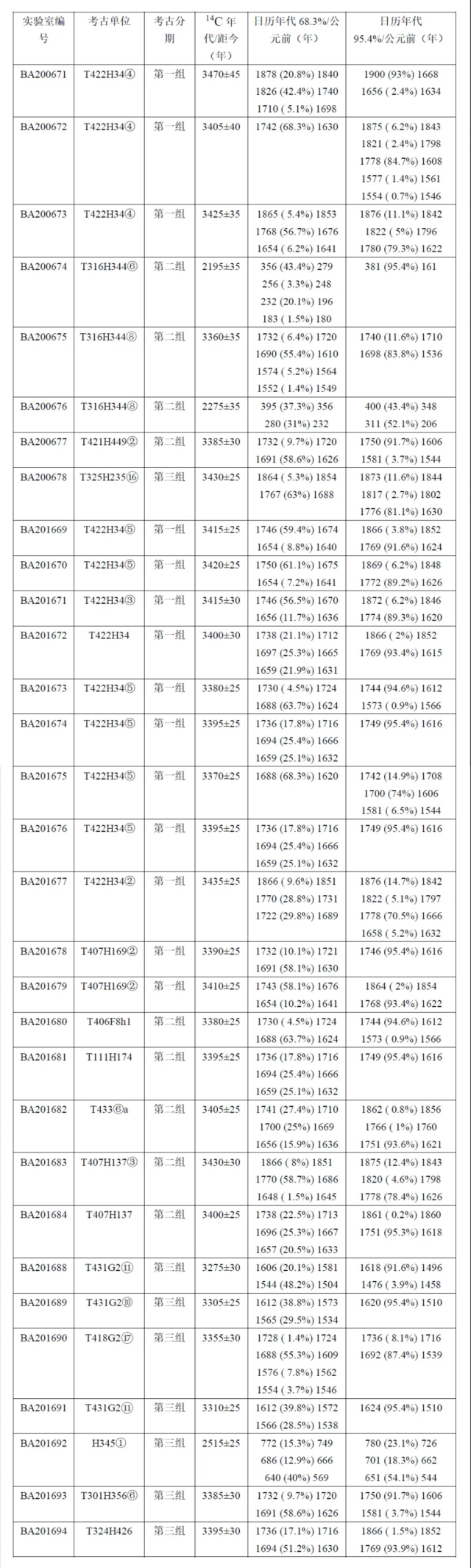

测年结果如表二所示,所有数据均通过OxCalv4.4.4软件校正,校正曲线为IntCal20。

表二 喀喇沁旗大山前遗址14C年代数据和校正日历年代

由表二的测年结果可知,31个测年样品都得到了其对应的14C年代数据。除了BA200674、BA200676和BA201692三个样品之外,其余28个样品的年代数据相对一致,落在了夏家店下层文化年代范围之内,即公元前2000~前1400年,根据样品所对应的考古学分期,建立贝叶斯统计模型可以得到较为精确的各个分期的年代。三个样品中,BA200674和BA200676两个数据的校正后年代落在了战国时期,BA201692的校正后年代落在了春秋时期,这三个样品将不纳入本文关于夏家店下层文化年代的讨论。

三

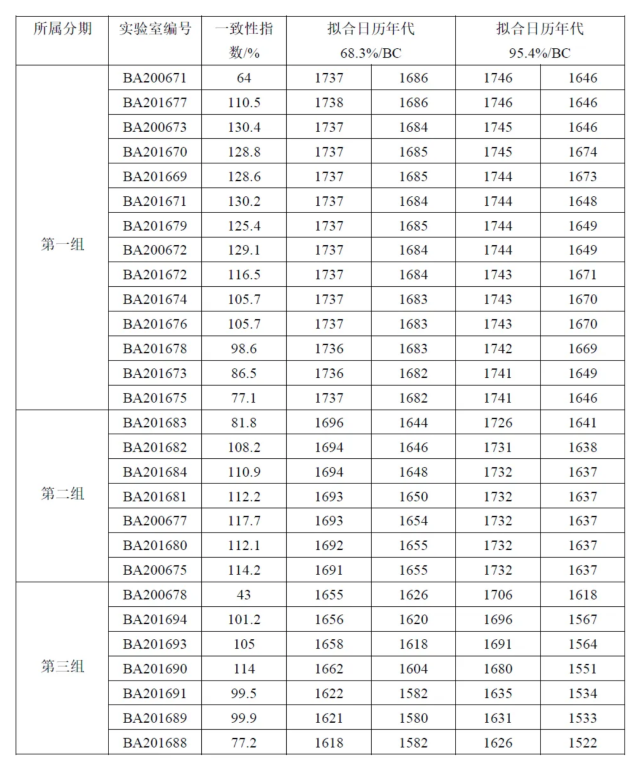

应用于年代学的贝叶斯统计模型有三种,分别为连续型模型(Abutting Model)、非连续型模型(Separated Model)和重叠型模型(Overlapping Model)。其中连续型模型假定某序列(Sequence)中的各个阶段(Phase)之间是连续分布的,中间没有时间间隔;非连续型模型假定阶段(Phase)之间存在时间间隔;重叠型模型假定阶段(Phase)之间存在相互重叠的现象。由于喀喇沁旗大山前遗址的考古学分期大体符合连续型模型的应用条件,本研究采用连续型模型进行贝叶斯统计处理。

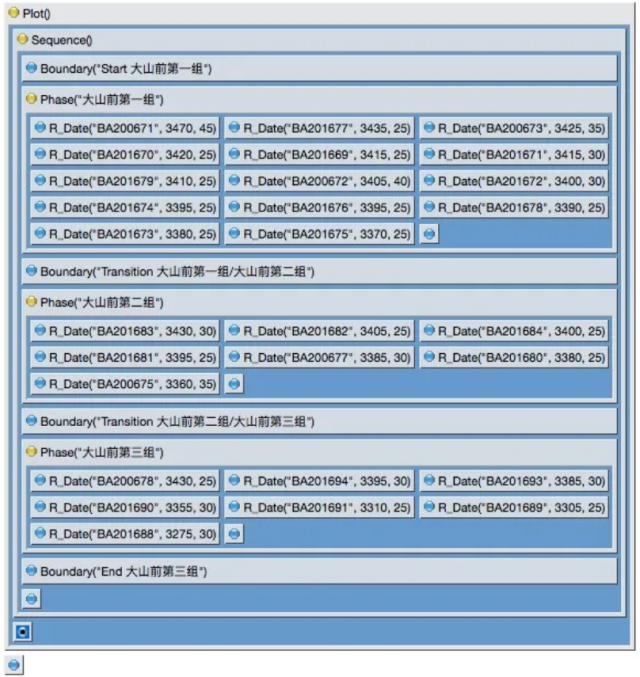

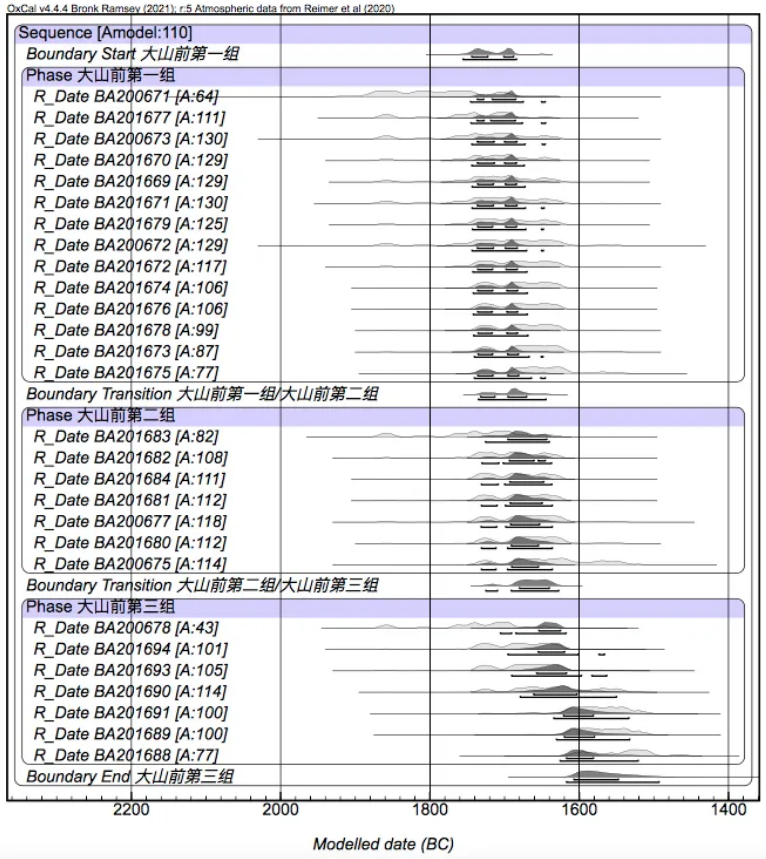

本研究设计了共有前后相继的三个阶段(Phase)的连续型模型,分别对应大山前第一组、大山前第二组和大山前第三组,并将去除3个异常值之后的28个14C数据放入模型中,如图一所示。本研究通过OxCalv4.4.4进行模型运算,得到如表三和图二所示的结果。大山前第一组的数据一致性指数均高于60%,数据可靠且基本一致,68.3%置信区间下的年代集中分布在公元前1738~前1682 年。大山前第二组的数据一致性指数均高于60%,数据可靠且基本一致,68.3%置信区间下的年代集中分布在公元前1696~前1644 年。大山前第三组有一个数据即BA200678一致性指数低于60%,可能为异常值,其余数据的一致性指数均高于60%,68.3%置信区间下的年代集中分布于公元前1662~前1580 年。

表三 喀喇沁旗大山前遗址贝叶斯连续型模型年代运行结果

图一 大山前遗址夏家店下层文化贝叶斯统计连续型模型

图二 大山前遗址夏家店下层文化测年数据贝叶斯统计结果

参考中原地区二里头文化的系列样本测年结果,大山前第一组的开始不早于二里头文化第一期的开始,即公元前1735 年,大山前第三组的结束略早于二里头文化第三期,即公元前1585~前1545年。大山前第一组是夏家店下层文化最早的一组,有学者注意到了夏家店下层文化和后冈二期文化之间的关系,最新的测年结果与这一认识并不矛盾。根据最新的测年研究,中原地区龙山时代至二里头文化的年代框架有所下调,夏家店下层文化的系列样本测年结果显示这一年代下调应是普遍现象。

四

本研究通过14C测年和贝叶斯统计获得了大山前第一至三组的绝对年代,其结果为在68.3%的置信区间下,大山前第一组的年代为公元前1738~前1682年,大山前第二组的年代为公元前1696~前1644 年,大山前第三组的年代为公元前1662~前1580年。因此,喀喇沁旗大山前遗址的夏家店下层文化约相当于中原地区的二里头文化第一期至第二期。本研究为进一步研究夏家店下层文化的产生和发展过程以及夏家店下层文化与周邻考古学文化的交流关系提供了年代学依据。

-

-

-

-

-

地址:北京市海淀区颐和园路5号

邮编:100871

邮箱:webmaster@pku.edu.cn

-

版权所有©北京大学

京ICP备05065075号-1

京公网安备 110402430047 号