成果展示

返回刘未:宋代的石藏葬制续论

宋代的石藏葬制续论*

刘 未

北京大学考古文博学院

北京大学中国考古学研究中心

摘要:石藏葬制作为宋代墓葬制度的组成部分与特殊形态,原系源自治平四年(1067年)英宗永厚陵墓室结构改造的新型帝后陵墓形式设计,作为“石地宫”与原有“皇堂”相结合,形成墓室双层结构,从元丰三年(1080年)慈圣光献皇后陵起正式实施。至宋室南渡,取消皇堂的独立石藏与龟头献殿相搭配,转而作为南宋帝陵攒宫的权宜之策。北宋晚期,在宗室、臣僚葬制方面,石藏则又成为诸一、二品诏葬、敕葬之墓中个别一品者并非常例的特殊表现形式,属于超出丧葬条法规定范围的特别待遇,由皇帝诏许,指派内臣负责监管、官方提供经费、将作工匠营造。始创于北宋晚期的石藏与北宋早期以来皇后、亲王陵墓中形成定式的圆形砖室、门楼、甬道、壁龛、石门配合营造,进一步凸显出中央官署所主导的官式建筑色彩。其墓室形制不在丧葬条法界定之列,而是反映将作工程技术传统。

* 本文为国家社科基金重大项目《两宋建筑史料编年研究》(19ZDA199)、教育部高校人文社会科学重点研究基地重大项目《10-13世纪政治与社会再探研》(22JJD770005)研究成果。原载于《齐东方教授古稀颂寿文集》(2025年,文物出版社),如需引用请据纸版原文。

一、石藏葬制新证

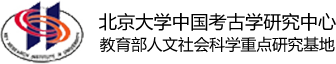

学界对宋代石藏葬制的认识始于从文献出发探讨南宋皇陵形制[1],周必大《思陵录》转抄的高宗永思陵完工文件中详细记录了献殿之下石藏的形制尺寸与工程做法[2]。近年的考古发掘工作证实了石藏在南宋帝后上宫应用的普遍性[3]。南宋攒宫以石藏为地下墓室结构的设计并非采自浙东本地,而是源于北宋晚期皇陵在砖“皇堂”内增设石“地宫”的新制。除帝后陵墓外,神、哲、徽三朝少数宰臣、亲王也曾特诏使用石藏,同样表现为上砖下石的双层墓室特殊结构[4]。石藏见诸考古材料的首例是河南洛阳元丰六年(1083年)富弼墓[5](图一),稍后发现的河南安阳熙宁八年(1075年)韩琦墓[6]则属臣僚墓葬构筑石藏的始创实践。

图一 河南洛阳富弼墓

陈荐撰《韩公墓志铭》[7]云:

熙宁八年六月二十四日,永兴军节度使、守司徒、兼侍中、行京兆尹、判相州军州事、魏国韩公薨于正寝,享年六十八。上闻震悼甚,罢三日视朝,赠尚书令,诏配享英宗庙庭……命太常丞、集贤校理李清臣祭以中牢,遣入内都知、利州观察使张茂则监护葬事,又遣勾当龙图天章宝文阁、入内供奉官张怀德增修坟兆。斫石以为幽堂,其费皆给于官。有司考行,谥曰忠献。以其年十一月二日葬于相州安阳县丰安村祖茔之西北。

考古发现表明,韩琦墓为长斜坡墓道单室墓。仿木结构砖雕门楼,普拍枋上并列三朵五铺作斗拱。甬道两侧设壁龛,内有石门,由越额、直额、挟、门砧、门砌、门板、榼鏁柱组成[8]。砖砌墓室圆形,直径约21尺[9]。地面以下构筑纵长方形石藏,东西宽约12尺、南北长约14尺、深约6尺。以立柱支撑横梁,间隔为南北二棺室,上铺盖板(图二)。

图二 河南安阳韩琦墓

《忠献韩魏王家传》评论韩琦墓的营造称:“臣僚之葬,于法不许以石为室,今特诏用之,自公始也。”[10]这只是比照法令的模糊之辞。实际上,韩琦墓是将此前治平四年(1067年)英宗永厚陵未能完全贯彻的皇堂改造方案付诸实践,甚至还早于元丰三年(1080年)“皇堂创为地宫,非嘉祐、治平故事。安厝梓宫,须别为规度”[11]的慈圣光献皇后陵。对于臣僚之葬,可见其意义超乎寻常[12]。

文献所见北宋宗室、臣僚应用石藏之例,除了语焉不详的熙宁三年(1070年)相王赵允弼[13]、元丰八年(1085年)首相王珪[14]、大观三年(1109年)嗣濮王赵宗汉[15]外,极为重要的材料当属司马富《修故丞相太师温国公坟记》(下称“《修坟记》”)中对叔父司马光墓营造情况的描述。该文常见版本是清代方志收录的节略本[16],缺省了涉及墓葬形制的关键信息,因而长期以来未能引起研究者的充分重视和恰切认识[17]。全文曾收录于明万历十五年(1587年)刻本《涑水司马氏源流集略》卷四[18]。此书是温公后人司马晰所编[19],其所撰《涑水源流集略引》称:“弱冠负笈西游返故里,日往来于先祠丘垄之上,拂拭古碣及殿宇留题,铢收锱贮,日积月累,已复取希迂马氏所修邑志[20],凡述吾宗家世者,谨书备录,渐以成帙,合之于前所遗。”[21]内容相同但时代更早的版本则见于明成化十一年(1475年)刻本《山西通志》卷一五[22],现依本文讨论所需[23],择要征引如下:

元祐元年(1086年)九月丙辰朔,尚书左仆射司马公薨于位。……于是,诏尚书户部侍郎赵瞻、入内内侍省押班冯宗道护公丧归陕州夏县里第。先丧未发,命入内内侍省供奉官李永言、公从侄开封县尉庭,挟太史礼直官,乘驿诣涑川先茔相地卜宅。于是,以十月甲午掘圹,发陕、解、蒲、华四州卒穿土,复选尚方百工为葬具。十一月,复命富提举之。十二月丙戌,墓成。其制:……甓圹,广丈有二尺,纵丈有五尺,上为华盖,周施丹绘。石室,深五尺有五寸,广九尺,纵丈有一尺。凡用一万八千九百三十三工,盖比初计减九千九百三十八工。按旧制,甓圹为石门,中为仪椁。内供奉李君初莅事,则谓康曰:敕葬之制,虽有旧章,其未安者,小损益之可也。窃惟丞相之志,好实用而恶虚饰。彼石门难得,仪椁华靡,为费甚大。是二物者,足以当其余百数十品矣,而实于葬无用也。或能省之,可以减县官之费十五六,而民不病。若何?康对曰:唯。于是,易石门以栢,而撤仪椁不用。不踰时而功就,民无病者。

文中所谓“甓圹”即砖砌墓室,“石室”即其地面之下的石藏,双层结构与韩琦、富弼墓一致。其墓室宽12尺、长15尺,石藏宽9尺、长11尺,规模较韩琦墓有明显差距,而与富弼墓大致相近(表一),体现了相同级别葬制之内的尺度“损益”[24]。墓葬原始设计当在甬道中安置石门,后以“为费甚大”之由而改作柏门[25]。

表一 北宋皇室及宰臣墓葬形制举例[26]

另外撤而不用的“仪椁”情况不明,文献中相关记载极少。此物一般与漆梓宫并列应用于宋代帝后陵墓。建隆二年(961年)讨论太祖之母昭宪皇后凶仗[27],乾德元年(963年)有司列举改卜宣祖安陵凶仗[28],治平四年(1067年)英宗葬永厚陵[29],建中靖国元年(1101年)太常寺因钦圣宪肃皇后崩检讨元丰二年(1079年)慈圣光献皇后故事[30],列举的山陵凶仗法物名件中均有(漆)梓宫、仪椁(并车)各一。南宋帝后攒宫葬事又见有仪棺之名。绍兴元年(1131年)讨论昭慈圣献皇后发引事项,礼部、太常寺因“今来经由水乡,难以用牛车”,裁定承载仪棺之车改而用舆[31]。此后绍兴十二年(1142年)徽宗、显肃皇后、宪节皇后[32],绍兴二十九年(1139年)显仁皇后[33]发引名件均依此体例施行。帝陵在仪棺之外实际另行有椁。《中兴礼书续编》载[34]:

(淳熙)十五年(1188年)正月十七日,兵部尚书、兼权礼部尚书宇文价等言:臣等闻在《礼》:天子棺四重,水兕革棺一、杝棺一、梓棺二。又有(棺)〔椁〕[35],凡五重焉。仰惟大行太上皇帝梓宫,虽曰权窆会稽,以俟异日迁奉,其实与大葬无殊。今山陵以攒为名,视祖宗旧典,已是节省。闻皇堂之内,止作石藏,奉安梓宫,不复杝椁。检绍兴十二年迎护徽宗皇帝梓宫,令礼仪使制造,椁用沙板。将来大行太上皇帝梓宫发引,欲乞依典礼,令应副事务官相度梓宫高阔长短,先期计置,俟皇堂时前,安设于皇堂内,以俟进梓宫。其天盘曩网,俟进梓宫于椁内毕,仍于椁上安设。庶合典礼,有以仰副陛下谨终严奉之意,不胜幸甚。诏令有司修制。

如此,仪椁、仪棺似均为“华糜”葬具的称谓。仪椁不特为帝后陵墓所用,乾德三年(965年)因孟昶薨,太常礼院“检详故事,晋天福十二年(947年)葬故魏王,周广顺元年(951年)葬故枢密使杨邠、侍卫使史弘肇、三司使王章例,并用一品礼。”所列名件亦有“仪椁车”[36]。则司马光墓以一品敕葬之制原本计划配置仪椁不难理解。

二、石藏葬制与诏葬、敕葬

研究者业已注意到韩琦、司马光墓的特殊之处,认为“石门+砖室+石椁”的形制与诏葬有关,韩琦等所使用的“斜坡式墓道砖室石椁墓”即文献所载诏葬墓[37]。经办司马光墓营造的入内内侍省供奉官李永言则称敕葬之制有旧章,石门、仪椁均在其列。那么,何谓诏葬、敕葬?石藏是否属其制度组成部分?

关于宋代的诏葬[38],论者多引《宋史•礼志》的一段笼统表述[39]:

又按《会要》,勋戚大臣薨卒,多命诏葬,遣中使监护,官给其费,以表一时之恩。凡凶仪皆有买道、方相、引魂车,香、盖、纸钱、鹅毛、影舆,锦绣虚车、大舆,铭旌、仪棺、行幕各一,挽歌十六。其明器、床帐、衣舆、结彩床皆不定数。坟所有石羊、虎、望柱各二,三品以上加石人二人。入坟有当圹、当野、祖思、祖明、地轴、十二时神、志石、劵石、铁劵各一。殡前一日对灵柩,及至坟所下事时,皆设敕祭,监葬官行礼。熙宁初,又著新式,颁于有司。

宋人或称之为敕葬,重点强调“中使监护”[40]。叶梦得《石林燕语》云:“大臣及近戚有疾,恩礼厚者多宣医。及薨,例遣内侍监护葬事,谓之敕葬。”[41]赵昇《朝野类要》云:“敕葬,差中贵官监护丧事。宣葬,赐资财令办葬事。”[42]

诏葬、敕葬虽然只是面向“勋戚大臣”(一、二品)的特殊礼遇,但作为丧葬制度,亦有法律依据。北宋曾就此事项多次厘定制度,编修条法。真宗景德三年(1006年),因“群臣诏葬,公私所费无定式”,“命翰林学士晁迥、知制诰朱巽、宫苑使刘承珪及纶,校品秩之差,定为制度施行之。”[43]仁宗庆历四年(1044年),“又定中书、枢密宣徽院、节度使、殿前马步军都副指挥使及曾任中书门下平章事致仕、上将军、皇亲观察使及追封郡王亲王夫人、皇后父母、驸马都尉、公主,并差官摄鸿胪卿护葬。”[44]神宗熙宁七年(1074年),“命大宗正丞张叙、宋靖国与国子博士孙纯,同共编修宗室臣寮敕葬条。”[45],即《熙宁葬式》五十五卷[46]。元丰元年(1078年)又“诏编修诸司式所重详定宗室外臣葬式以闻。”[47]命龙图直学士宋敏求同御史台、閤门、礼院详定礼制,其中丧葬总百六十三卷[48],含《宗室外臣葬敕令格式》九十二卷[49]。绍兴元年(1131年)以北宋旧法为本形成《绍兴重修敕令格式》[50],后经乾道、淳熙、庆元迭修,至庆元四年(1198年)形成《庆元重修敕令格式》[51]。

宋代诸种丧葬法律文献[52]较为完整保存至今的是天圣《丧葬令》和编入《庆元条法事类》的庆元《服制令》[53],二者对敕葬的规定互有侧重。天圣《丧葬令》包含三则[54],主要涉及朝廷派员方面:

诸内外文武官……其京薨卒应敕葬者,鸿胪卿监护丧事,(卿阙则以它官摄。)司仪令示礼制。(今以太常礼院礼直官摄。)

诸一品二品丧,敕备本品卤薄送殡者,以少牢赠祭于都城外,加璧,束帛深青三、纁二。

诸应宗室、皇亲及臣僚等敕葬者,所须及赐人徒,并从官给。

庆元《服制令》集中出现七则[55],着重厘定地方相关事务:

诸敕葬无地者,听本家选无妨碍地,申所属差官检定,估价买充。(地内有屋(半)〔宅〕林木不愿卖者,听自拆伐。)仍除其税。即官赐地而标占民田者,准此。

诸敕葬所须之物,主管官具数报所属,即时以所在官物充。阙或不足,给转运司钱买。工匠阙,即和雇。(葬地近官山者,其合用石听采。)应副不足,申转运司计置,其人从并从官给,随行人应给肉者,计价给钱。

诸敕葬程顿幕次,主管诸司官关到亲属及缘葬人数,差官于官地绞缚或寺院店舍(计日给赁钱。)分贴位次,及安灵舆之所,不得拆移门窗墙壁。仍办所须之物,每顿差将校、军曹司主管,前七日其毕备回报。(余官司关到缘葬排办事,并准此。)其灵舆高阔,预行检视,经由处有妨者,即时修整,前三日毕。

诸敕葬,官司关到(舆)〔辇〕下逃亡人,即时给官钱和雇,填讫具人数姓名报。凡雇处据预诸过钱物勒承揽人备偿,不足,责保人均备。

诸敕葬,供顿之物付本家主管人,候离顿交点收管。损失者,申所属,估价关葬司,勒主管人备偿,不得关禁。

诸敕葬,事有著令者,不得用例。若本家别有陈请,听具奏,或申尚书省,亦不许陈乞(石)〔左〕藏[56]。官吏仍不许于式外受本家遗送。(饮食之物非。)

诸敕葬毕,供顿之物,所在差官点检,损坏者,申所属修葺。席荐、瓷瓦器不堪者,除破。

从北宋诏葬、敕葬事例来看,常见待遇有鸿胪监护、中使营葬、卤簿送葬、都门赠祭等项,均与朝廷派员有关。天禧元年(1017年),保平军节度使、同中书门下平章事、驸马都尉魏咸信薨,据墓志所载[57]:

诏废朝三日,赠中书令,命内侍省(部)〔都〕知、蛮州剌史窦神宝营葬事,太常博士、秘阁校理李垂摄大鸿胪监护,太常考行定谥,发引之日有司具一品卤簿鼓吹,太常博士、秘阁校理慎镛遣奠于顺天门。以十一月丁酉,葬于河南府洛阳县贤相乡勋德里,从先茔,礼也。

其他待遇则体现于朝廷给赐,如赙赠银绢、东园秘器、貂冠朝服、水银龙脑等项。景德二年(1005年)宣徽北院使雷有终薨,墓志铭云:“介士诏葬兮,锡以黄肠。”[58]大中祥符三年(1010年)镇安军节度使、同中书门下平章事、驸马都尉石保吉薨,神道碑云:“举曲台之谥典,给温明之秘器。”[59]天禧四年(1020年)行尚书左仆射、兼门下侍郎、同中书门下平章事向敏中薨,神道碑云:“容车秘器,衮服密章。送往无还,孝心伤兮。”[60]元丰八年(1085年)尚书左仆射、兼门下侍郎王珪薨,神道碑云:“锡符陵(录)〔汞〕、婆律香,俾佐敛具。”[61]

南宋事例大体相似。绍兴二十五年(1155年)尚书左仆射、同中书门下平章事秦桧薨,《中兴礼书》所载恩礼事项较详[62]:

礼部、太常寺言:准尚书省札子,奉圣旨,秦桧身薨,合行恩数,令礼部、太常寺条具,申尚书省取旨。礼部、太常寺今具下项:一、合于临安府取(次)〔赐〕水银、熟白龙脑以敛;一、合于祗候库取七梁额花冠、貂蝉、笼巾、朝服一幅;一、依例差官主管敕葬;一、出殡日都门合排设赠祭;一、合赙赠银绢;一、合差官护葬;一、出殡日合用本品卤簿鼓吹仪仗。

绍兴二十四年(1154年)清河郡王张俊薨,“赐棺木,袭以一品礼服,龙脑、水银、赙绢各有差。”[63]二十七年(1157年)尚书右仆射、同中书门下平章事万俟卨薨,“赐东园秘器、龙脑、水银以殓。”[64]庆元六年(1200年)左丞相京镗薨,“赐之美槚以为榇,又赐之貂蝉、火龙以为服,又赐之水银、龙脑以为敛,又赐之白金三千两、帛三千匹以为赗。”[65]嘉定十六年(1223年)守同知枢密院事程卓薨,“赐东园秘器、龙脑、水银以殓,银绢一千匹两,以不愿敕葬加赐五百匹两。”[66]淳祐五年(1245年)右丞相杜范薨,“锡以上公之服,及饭含、龙脑、水银、郴[67]板以敛。”[68]

以上两宋诏葬、敕葬事例给赐名物:“黄肠”“温明之秘器”“秘器”“东园秘器”,实指棺木[69]。“符陵汞、婆律香”,即“水银、龙脑”。“衮服密章”“火龙”“上公之服”应指祭服(冕服),但文献所记刘光世、韩世忠、张俊、秦桧及魏王赵恺等一品礼葬事所赐均明言为朝服[70],配以七梁额花冠、貂蝉、笼巾[71]。

关于宋代臣僚丧葬待遇,王柏曾有一段较为全面的概述文字[72]:

臣闻人臣之事君,功在社稷,德在生民。死之日,国有彝典哀恤之。有赙,有吊,有祭,有谥,有辍朝之礼,有护葬之官,有绋披铎翣之行列,有明器范器之名数,有崇甃丰碑之式,有石兽翁仲之卫。又即其梵宇,晨昏香火,以奉其神灵之游息,皆所以旌表其功德也。

这里涉及出席人员、典礼仪式、入墓名物、地面建筑等项,就诏葬、敕葬而论,尽管均可视为薨逝臣僚有资格享受的高规格恩数,但在制度运作中朝廷派员、出资情况其实不一。

绍兴十四年(1144年)同签书枢密院事王伦使金被扣六年后遇害[73]:

十五年(1145年)正月二十七日,同签书枢密院事王伦妻安康郡夫人陈氏状:伏为夫王伦奉使不还,日近窃闻在虏中身故事。本家欲招魂安葬,乞于常州选择坟地,应有合用地段、营葬工匠物料等,乞令本州应办。诏:葬事令常州量行应副。

隆兴二年(1164年)知楚州魏胜战死,其丧葬安排[74]:

十一月十三日,诏:魏胜忠勇,力战阵亡,可与赠正任承宣使,更令有司如法葬敛,仍赐其家银绢一千匹两,其子厚与恩泽。

闰十一月九日,礼部、太常寺言:勘会魏胜续降指挥,赠节度使,依条从二品。今欲乞令本家于所在州军择地安葬,其葬事合用人物、车轝、挽歌、铭旌、方相、(名)〔明〕器、墓田、石兽、坟域、立碑等,并令所在州军照应丧葬二品条法,并遵依今降指挥,如法应办葬敛。诏依。

如王伦、魏胜死于王事者,根据本人官品,依照丧葬敕令格式中相关规定,营葬工程及人员、物料不必丧家自负,但亦无朝廷专员前往提举,而是转由所在地方州军应副[75]。

至于一般诏葬、敕葬,除赙赠银绢、东园秘器、貂冠朝服、水银龙脑由朝廷给赐外,都门赠祭应排办礼料[76],卤簿送葬应置备仪仗[77],即便有司应副[78],仍需丧家配合并向朝廷派员馈赠财物[79],非有力之家不能办。故在北宋中期即已流传敕葬破家之说,臣僚之家多上书乞免。赵昇称,在敕葬之外另有宣葬,即“赐资财令办葬事。丧家多愿宣葬,盖省费于敕葬也。”[80]实际情况则更为复杂,丧家往往与朝廷博弈,保留部分敕葬待遇的同时尽量减省花费,通常采用辞免朝廷派员及在京仪式但争取地方应副的策略。如乾道元年(1165年)尚书左仆射、同中书门下平章事陈康伯薨,朝廷检照典故,给予水银龙脑、貂冠朝服、都门赠祭、赙赠银绢、差官护葬等项敕葬恩数。经本家陈请,辞免国子博士致祭,又取得亲属临时改任就近照管葬事及信州应副葬事的便宜安排[81]。而陈康伯夫人何氏先卒,绍兴三十一年(1161年)业已下葬铅山,其子伟节状称:“本家今欲就先妣旧坟开故,不欲广兴工役,务从简俭。”考古所见何氏墓为长方形石室平顶墓,棺椁与石室之间填充石灰砂浆[82],体现的确实只是江西地方葬俗。

是以诏葬、敕葬虽有统一的条法指导制度运作,但一来丧葬敕令格式中对于墓葬物质形态的限定册侧着重于具有展示作用的地上建筑,二来墓葬的营造于当地由州军应副或丧家雇工完成,因而官方葬制因素在地下墓室形制方面表现得颇为薄弱,通常让位于地方葬俗。以致于除聚葬京畿的宗室以外,对于散处各地的宋代臣僚墓葬,很难比照唐代两京地区墓葬研究成例,通过形制排比推敲制度表现与等级差异。故而,臣僚诏葬、敕葬并不能够对应特定的墓葬类型。反观石藏葬制,诸墓例之所以表现出建筑类型的整体同一和建筑尺度的局部损益,便缘于其营造既非本家操办,亦非地方应副,而是通过朝廷派员。韩琦与司马光墓负责督造的均为入内内侍省供奉官(中使监护之外的管勾修坟专员[83]),技术人员则来自中央官署。司马光墓“选尚方百工为葬具”,王珪墓“督将作穿土,斲石治圹”。类似的情况也见于地上墓园中碑楼、献堂等重点建筑的起造。

元祐三年(1088年),即司马光下葬次年,有赐银二千两[84]官修碑楼之举[85]:

天子敕翰林学士苏公撰公隧碑之文,论次大节元勋而铭之,上亲为篆字,以表其首,曰忠清粹德之碑。且命内侍李永言、从孙桂督将作百工,调卒募夫,起楼于墓之东南以居焉。永言、桂既受命,即裁省浮华,损约制度,使无侈前人,无废后观,凡七月而毕事。其土木金石、圬墁丹雘之工,总会一万六千有奇,而所损之数称是。楼之大制,基极相距凡四丈有五尺,上为四门,门二牖;下为二门,门一墄。复阁周于碑,回廊环于阁,缭垣四起,为之蔽卫,此其大略也。至于连甍旅楹、从广延袤之详,则匠氏存焉。

所谓“连甍旅楹、从广延袤之详,匠氏存焉”,当指“将作百工”的施工档案。熙宁九年(1076年)向经薨,由其族子同判将作监向宗儒就便提举起建献堂、碑楼等事。而经儒却“惟将带八作司监官王昭遘往彼,前后定图样及检计功料,并未关本监”,判将作监谢景温认为“八作司使臣,乃一面兼管,显为侵越,望改正施行。”[86]等差体系下的图样设计与功料核算正是将作监官式建筑营造法式的核心内容[87],也是墓葬建筑实现制度化的中间媒介。

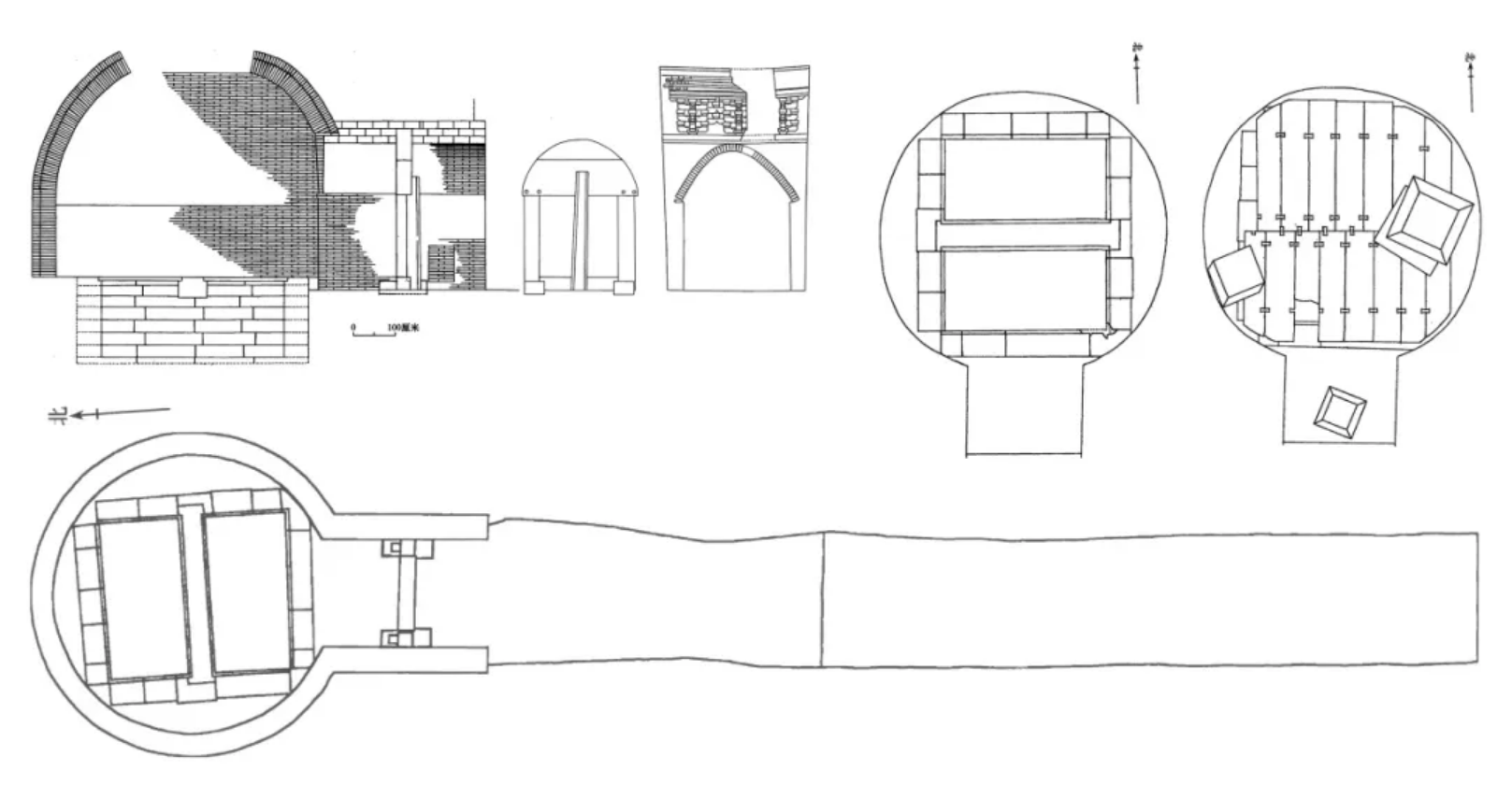

要之,石藏葬制作为宋代墓葬制度的组成部分与特殊形态,原系源自治平四年(1067年)英宗永厚陵墓室结构改造的新型帝后陵墓形式设计,作为“石地宫”与原有“皇堂”相结合,形成墓室双层结构,从元丰三年(1080年)慈圣光献皇后陵起正式实施。至宋室南渡,取消皇堂的独立石藏与龟头献殿相搭配,转而作为南宋帝陵攒宫的权宜之策。北宋晚期,在宗室、臣僚葬制方面,石藏则又成为诸一、二品诏葬、敕葬之墓中个别一品者并非常例的特殊表现形式,属于超出丧葬条法规定范围的特别待遇,由皇帝诏许,指派内臣负责监管、官方提供经费、将作工匠营造。宗室间,可能以熙宁三年(1070年)相王赵允弼墓为最早,后续又有绍圣四年(1097年)燕王赵颢、大观三年(1109年)嗣濮王赵宗汉之例。臣僚间,则始创于熙宁八年(1075年)韩琦墓,以其为故事,继而扩展用于元丰六年(1083年)富弼、八年(1085年)王珪、元祐二年(1087年)司马光等宰臣之墓。始创于北宋晚期的石藏与北宋早期以来皇后、亲王陵墓(图三、图四)中形成定式的圆形砖室、门楼、甬道、壁龛、石门配合营造,进一步凸显出中央官署所主导的官式建筑色彩。其墓室形制不在丧葬条法界定之列,而是反映将作工程技术传统。

图三 河南巩义元德皇后陵

图四 河南巩义赵頵墓

三、石藏葬制的变体

北宋特别诏许营造的石藏葬例均表现为上层砖室与下层石藏相结合的砖石混筑双层墓室结构。在韩琦墓、富弼墓之外,也有个别考古所见宋墓形制貌似与石藏葬制相关,一种是单层石室墓,另一种是双层石室或砖石混筑墓[88]。

河南新密元祐九年(1094年)冯京墓[89](图五),京与其三任夫人合葬,南北纵向并列四长方形石室,冯京葬从南第三室,第四室葬元配王氏,第一室葬次娶富氏,第二室葬三娶富氏之妹。此墓平面图在考古简报中横置,加之四个墓室之间隔墙中部下方均留一通道,粗看颇与长江中下游地区宋墓形制相似。据墓志,冯京之父“寓鄂州,遂为江夏人”。研究者或认为冯京墓这种并穴石室是采用了原籍湖北地区埋葬习俗[90]。实际上,该墓石室建于带斜坡墓道的竖穴之内,各室均作东西向,是为上下纵向并列,与南方宋墓各室左右横向并列的情况完全不同。这里的墓室位次关系乃是比照北方宋墓夫妻棺榇之序而排列[91]。如熙宁十年(1077年)洛阳李孝基墓[92]便与此类同,孝基为从南第二棺,先娶马氏为从南第三棺,后娶马氏之妹则为从南第一棺。类似之例还有绍圣三年(1096年)初葬、宣和七年(1125年)合葬的安阳韩治墓[93](图六)。韩治两娶文氏姐妹,三人合葬一墓,南北纵向并列三长方形石室,韩治葬中室,元配文氏葬北室,续弦文氏预留南室。该墓也是建于带斜坡墓道的竖穴之内,三个墓室之间隔墙中部下方同样各留一门形通道,营造方式与冯京墓非常相近。同一墓地稍后宣和元年(1119年)初葬的韩纯彦墓[94],为斜坡墓道竖穴南北纵向并列二长方形石室。而同时营葬的韩粹彦墓[95]则形式有变,二石室东西横向并列于竖穴之内。不过,夫妇纵向并列埋葬毕竟为北方传统,难以尽改。浙江湖州风车口墓地[96],两座石室墓均为南北纵向并列双室,墓地选址及墓葬排列均符合中原北方地区流行的商姓昭穆贯鱼葬法,墓主很可能属于南渡旧族[97],墓葬形制可视为北方营造做法的转移。

图五 河南新密冯京墓

图六 河南安阳韩治墓

新密、安阳所属的河南地区,宋墓以砖室为主流,石室极为少见。冯京曾任参知政事,终宣徽南院使,按其身份可在敕葬之列,但与韩琦、富弼、王珪、司马光等应用石藏葬制的宰臣尚有距离。至于韩纯彦,夫人孙氏初葬时任知开德府;韩粹彦,官至中山府路安抚使;韩治,元配文氏初葬时仅为守尚书吏部郎中,更不具备由朝廷诏建石藏的条件。况且,这几座墓葬同为单层石室,并非像石藏葬例那样在砖室墓内营建地下石室形成双层结构。考虑到冯京乃富弼之婿,韩纯彦、韩粹彦为韩琦四、五子,韩治为韩琦长孙、韩忠彦之子,恰好都是此前得以特制营造石藏的宰臣之近亲。则这些脱离地方砖室墓传统的石室肇建,应该直接仿自韩琦、富弼墓标志性的石藏结构,是丧家出于身份认同的自发行为,用以制造政治身份象征,既非官方葬制适用范围的拓展,也不具有私家主动逾制的意义[98]。

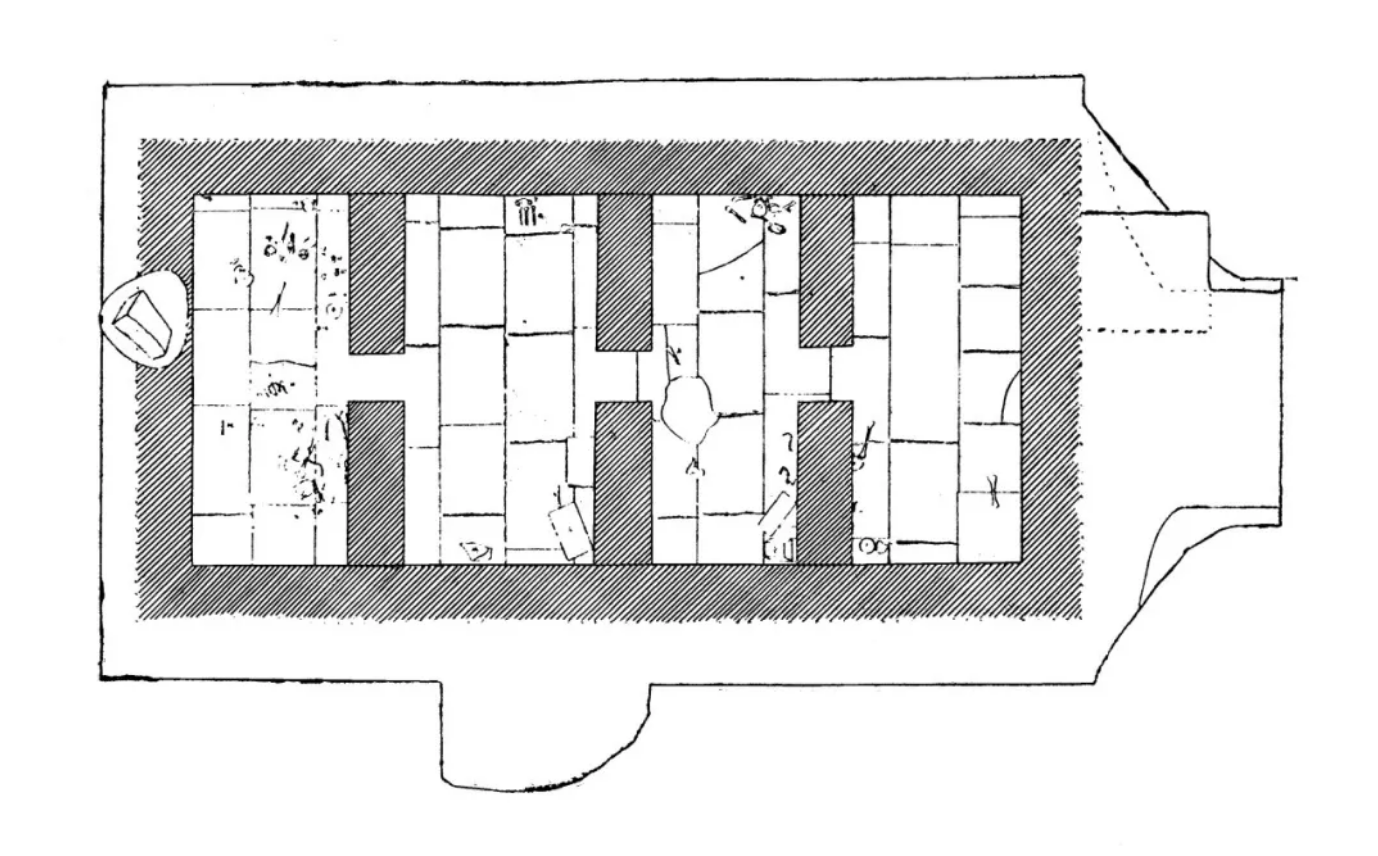

石藏葬制以上砖下石墓室为基本形式,尽管结构特殊,在北方宋墓也还是有个别可以比照之例。山东嘉祥钓鱼山二号墓[99](图七),系一座双层石室墓。上、下墓室等大近方形,上层墓室以石板铺设平顶,其上再示意性起建八角形穹窿顶;下层墓室以隔墙分为东西横向并列双室。墓中出土黑釉瓷盏一件,表明墓葬年代应为北宋晚期。另出十二时神石像,暗示墓主当属官宦之家[100]。附近一号墓出土绍圣二年(1095年)晁端友妻杨氏墓志,可知该处为晁氏家族墓地。昭德晁氏自太宗朝晁迥以进士起家,定居开封并聚族而葬[101]。迥兄迪子名宗简(赠特进、吏部尚书),其五子仲堰以下葬任城鱼山。大观四年(1110年),以开封晁氏大茔地卑多水患,宗简曾孙补之亲卜鱼山新茔,改葬宗简、子仲堰、孙端友[102]。山西左权元祐四年(1089年)赵武墓[103](图八),系一座双层砖石混筑墓。上层砖室圆形穹窿顶,直径约15尺;下层石室方形平顶,长宽约11尺,以立柱和横梁间隔为南北二棺室。此墓形制确实与韩琦、富弼、司马光墓颇为相似,墓室尺寸也与温公墓大体相仿。墓主赵武,高祖而上为太原阳曲人,太宗平北汉,曾祖从至京师,以下三世均葬开封。历任丹坊州高阳关教押军队、麟府并代沿边城寨主、辽州监押、监华州荆姚镇酒税,累迁至供备库副使。“任辽州日,爱其风俗淳古、土物丰阜,遂居于辽。故公之卒也,诸孤奉公之柩,归葬于辽州辽山之北原。”嘉祥是司马光所谓“疏土之乡”[104],盛产石材,晁氏墓以石造墓或许可以归结为因地制宜之举。但仅具示意性质的八角形穹窿顶和墓室双层结构都超出地方传统之外。左权赵武墓上圆下方、上砖下石的特殊形制就更不能不说是对石藏葬例的忠实模仿了。两座石藏式双层墓葬营造的具体动因已经难以推断,仅知晁、赵两家自太宗朝起均居于开封、葬于祥符,这或许是丧家获悉石藏形制信息并能够付诸丧葬实践的地缘因素。

图七 山东嘉祥钓鱼山二号墓

图八 山西左权赵武墓

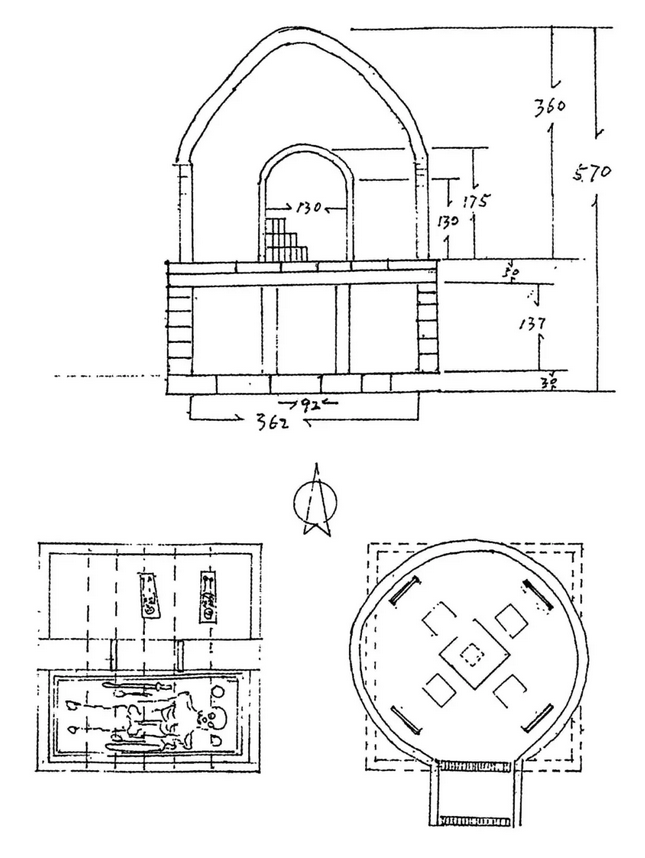

宋室南渡,帝后陵墓权宜只建攒宫,墓室减省仅作石藏。除湖州风车口墓那样的个例[105],宗室、臣僚之葬普遍表现为在地化特征,墓室以左右横向并列双室砖室或石室为主。就地面建筑形制与布局而论,绍兴兰若寺墓[106]是南宋墓葬所见规制最高者。虽然其左右并列的石砌平顶墓室或被研究者称之为石藏,但形制及性质与浙江其他同类南宋墓葬实际并无本质差别。倒是元末至正二十五年(1365年)割据江浙的吴王张士诚于苏州为其父母以王礼所营墓葬[107],棺椁左右并列安置于方形平顶石室之内,外围由石板、三合土浇浆、青砖、石灰黄土、石灰浇浆护固(图九),与文献所载永思陵石藏结构颇有相似之处,而复杂程度则又过之,可以认为是仿南宋攒宫之制而建[108]。

图九 江苏苏州张士诚父母墓

辽金易代之际,平州时立爱率众纳款,累封钜鹿郡王,皇统三年(1143年)薨,墓志铭云:“制诏有司:故相时立爱薨,在故事有可以隐卒崇终者,其件析以闻。遂以通议大夫、同签书燕京留守司公事臣赵庆袭监护葬事,赙物有差,襄事所须,悉从官给。”其墓在河北高碑店[109],为一砖砌多室墓,前室长方形,两耳室圆形,后室八角形,后室地面以下另砌长方形砖室。时氏墓葬基本结构源自辽代晚期契丹高级贵族葬制[110],燕云地区汉官亦有应用者,北京丰台清宁三年(1057年)刘六符墓[111]便是典型实例,两墓形制极为类似。但辽墓绝无双层结构,时立爱墓实属改创。同在燕赵之地,蒙元时期又有汉人世侯兴起,顺天张柔家族和真定史天泽家族即为代表。张柔家族墓地在河北满城,八子张弘略,官至河南江北等处行中书省参知政事,葬于元贞元年(1295年)[112]。其墓砖砌多室,前室方形,左右后各有一室,均为方形,三室砖砌地面之下各以石板围砌横向棺室。史天泽家族墓地在河北石家庄,M7为一双层砖室混筑墓[113],上层砖砌墓室圆形,下层左右横向并列石室,中间隔墙留有通道。这种双层墓室结构在北方地区元墓中另有相似之例,河南安阳延祐七年(1320年)中书省右司都事谢贞卿墓[114],上层为圆形土坑竖穴,下层为左右横向并列石顶砖室。以上诸例北方地区金元时期双层结构墓葬,时立爱墓与张弘略墓以多室墓彰显身份,下层墓室的特殊设置也应与此意图相关,与宋代石藏葬制虽无直接关联,但旨趣遥相呼应;史氏M7与谢贞卿墓则可视为南方地区类椁室墓传统北渐与北方地区类屋室墓传统的交融,以在葬俗层面予以理解为宜[115]。

2024年12月于盐池张家场

附记:二十年前在齐师指导下研习辽墓,重点问题是葬制的形成过程与适用范围。此后转向宋墓,先查知石藏相关文献,又得见富弼墓考古实例,复承蒙齐师指示新发现的韩琦墓形制信息,于是撰成《宋代的石藏葬制》一文,尝试探寻宋代葬制研究的新路径。近来增补材料,续写前文,敬贺齐师七十寿辰。

注释:

>> 上下滑动阅览 <<

-

-

-

-

-

地址:北京市海淀区颐和园路5号

邮编:100871

邮箱:webmaster@pku.edu.cn

-

版权所有©北京大学

京ICP备05065075号-1

京公网安备 110402430047 号