优秀论文

返回李锋、陈福友、赵海龙、高星:试论“水平层”与旧石器时代遗址考古发掘方法

试论“水平层”与旧石器时代遗址考古发掘方法

李锋、陈福友、赵海龙、高星

摘要:田野考古发掘是获取考古学资料的主要手段,确保遗存时空信息的准确性是发掘的关键,也是考古学研究的基础。旧石器时代的考古发掘形成了自身特点,即以考古地层学为指导,按“堆积层”(地层或文化层)自上而下发掘、在堆积层中按一定厚度细分“考古操作层”(水平层)的发掘方式,并详细记录遗迹、遗物等的三维空间坐标。旧石器时代遗址在田野发掘总体理念上并不存在与其他时段考古发掘不统一之处,脱离“堆积层”而片面强调按“水平层”发掘的特殊性是错误的。考古发掘的实施方式是多样化的,但指导理念却是统一的,这一理念便是考古地层学。

关键词:旧石器时代考古 田野发掘 考古地层学 水平层 考古操作层

* 原文刊载于《考古》2019年第1期,如需引用请据纸版原文。

考古学是根据古代人类遗留下的实物资料研究古代社会和历史的学科,实物资料包括遗迹和遗物,主要通过科学的调查和发掘获得[1]。考古发掘是获取考古资料的主要手段,如何科学地从事发掘进而获得全面、可用的信息是考古学面临的首要问题,若无此,考古学研究便失去了坚实的基础。考古发掘的理念和方法随着考古学研究目标的演变而不断发展变化,从早期仅仅关注典型标本的漫掘法,发展到如今在考古地层学指导下全面收集各种实物及背景资料的科学发掘[2]。新石器时代及历史时代的考古工作者对考古地层学有着深入的理论和方法的思考,且都以之作为田野考古发掘的指导[3]。然而对于旧石器时代考古发掘,却存在不同看法。近年来,有学者认为旧石器时代遗址按“水平层”发掘与按“自然层” 发掘相比各有自己的优势[4]。一种看法倾向于将按“水平层”发掘与按“自然层”发掘对立起来,强调按“水平层”发掘的特殊性,认为它是独立于按“自然层”发掘的一种发掘方法;另一种看法认为两者可以互相借鉴和融合。有些讨论存在诸多对考古发掘基本理念理解不甚清晰之处,同时对旧石器时代考古发掘理念也有很大的误解。这一方面容易扩大旧石器时代考古学与其后时段考古学研究之间的分歧,另一方面不利于上述两者之间的交流,阻碍诸如旧-新石器过渡时段等重要科学问题的研究。鉴于此,本文尝试对考古发掘的目标、“水平层”的概念及在中国考古发掘中的实践、旧石器时代遗址堆积和发掘特点等加以讨论,以明确旧石器时代遗址发掘的基本理念和方法。

一、考古发掘的目标

当今考古学强调全面采集古人类生活的信息,除古代人类遗留的遗骸、物质资料外,与人类生活相关的微生物、区域环境信息等都成为考古学研究的对象。如今的考古学已不再仅仅是“瓶瓶罐罐”的研究,而是要求学者们根据田野考古工作所获得的信息复原古代人类生活的方方面面,甚至精神世界。这一方面需要考古学与其他学科紧密合作,另一方面需要考古学细化发掘的方法、资料记录的手段等。对于前者而言,需要注重对诸如土壤、残留物等样品的选取和分析,对后者首先需要明确考古发掘的目标。

20世纪60年代,美国学者斯波尔丁(Albert Spaulding)提出,考古学是研究古代遗存形式、时间及空间分布规律的学科[5]。虽然当代考古学的研究内容大为扩展[6],但基础研究对象未变。获取遗迹、遗物是考古发掘的重要目标之一,但当代考古学更加关注情景信息。对于考古学研究而言,时间和空间的讨论至关重要[7],是物质资料主要的情景信息。时间序列主要依靠地层学控制,空间关系则依靠遗迹或遗物的空间坐标。不同地层、堆积单位的划分及叠压打破关系可以确定遗迹、遗物的共存或早晚关系;而地层、遗迹、遗物等的三维坐标则可以提供它们的空间分布关系。两者的结合为重建古人的生活场景等提供基础。

二、“水平层”概念及其在中国考古发掘中的实践

考古地层学是借鉴地质学对地层的研究原理发展而来的,虽然两者在具体操作时有所不同,但基本理念相近。地层叠覆原理首先由丹麦地质学家斯泰诺(Nicolaus Steno)于1669年提出,认为地层未经变动时,地层序列中先形成的岩层在下,后形成的岩层在上[8]。发展至1830年左右,相对成熟的地层层序率形成[9],主要包括:(1)叠层律(Superposition),地层未经变动时则下老上新;(2)原始连续律(Original Continuity),地层未经变动时呈横向连续延伸并逐渐尖灭;(3)原始水平律(Original Horizontality),地层未经变动时呈水平状[10]。这一地质学中形成的地层层序原理是考古地层学的理论基础。1830~1833年,英国地质学家赖尔(Charles Lyell)发表的《地质学原理》(Principles of Geology)[11]是地质学研究的集大成者,也是学者们讨论考古地层学时常常提到的著作,似乎是考古地层学形成的契机。然而,地层层序率在《地质学原理》出版之前便已有很好的应用,这些以地层层序率原理为指导的新发现与原先“大洪水”堆积论的观点相悖[12]。《地质学原理》的重要贡献是采用“均变论”代替了“灾变论”假说,认为“世界之所以有今天这个形式是由于岁月的缓慢衍变过程,而并非是因为古希腊和中世纪的哲学家们所说的某次创造世界的奇迹”[13]。这一“将今论古”的“均变说”催发了进化论,同时也使得当时越来越多的学者接受了在诸如英国肯特洞穴(Kent’s Cavern)等发现的与绝灭动物共存的文化遗物的古老性,证明了远古人类的存在。成熟考古地层学的形成有着漫长的发展过程,学者已有详细论述[14],本文不再赘述。

“水平层”是人为按照一定深度划分的水平地层单元,按“水平层”发掘则是按照人为划分的水平层区别地层序列的方式。1921年,瑞典人安特生(J. G. Andersson)在河南渑池县发掘仰韶村遗址[15],虽然注意到了地层堆积的不同,但按水平层发掘的方式,导致他未辨认出遗迹的叠压打破关系,造成了不同堆积单位遗物的混杂[16]。1926年李济主持的西阴村遗址发掘,1930~1931年李济、梁思永等主持的城子崖遗址发掘,均采用了按水平层发掘的方式,并且考古资料的报道也以水平层为单位[17]。1931年梁思永主持河南安阳后冈遗址的发掘,发现了仰韶、龙山和殷墟文化的三叠层[18],被认为是中国考古地层学开始的标志[19]。之后,考古地层学的应用逐渐普遍和成熟,按“文化层”发掘成为考古发掘的指导性方法[20]。

就旧石器时代考古发掘而言,20世纪20年代法国古生物学家桑志华(Émile Licent)、德日进(Pierre Teilhard de Chardin)等在甘肃庆阳、内蒙古萨拉乌苏、宁夏水洞沟等地进行发掘,但发掘方法不得而知[21]。1927年,中外学者开始联合对北京周口店遗址第1地点进行较为系统的发掘,但起初地层的控制并不精确[22]。直到1932年,发掘者们对周口店的发掘方法进行了改革,如裴文中所言 “革命后,我们有了方法”[23]。1932年春,在周口店第1地点采用探沟法与探方法结合的“打格分方”法,探沟长3、宽1.5、深5米,开完探沟后,按探沟所得地层的认识将需要发掘的地面分成若干方格进行发掘,探方长、宽均为3米,发掘到5米深后再做新的探沟[24]。1933年发掘周口店山顶洞遗址时,将探方面积定为1米×1米,水平层厚度为0.5米。1934年再次发掘周口店第1地点时,因包含的大石块较多,1米×1米的探方较难操作,故而探方面积变为2米×2米,水平层厚度为1米[25]。1958年周口店第1地点的发掘打破了以往保持的“打格分方”、按“水平层”发掘的方式,改为按“自然层”进行发掘[26]。而1959年及其后的发掘则重新沿用了“打格分方”、按“水平层”发掘的方式[27]。1949年以后,多数旧石器时代遗址的发掘也基本沿用在周口店确定的发掘方式,以探方为单位、按“水平层”进行发掘,只是探方与水平层越来越精细化。早期发掘探方的面积为2米×2米,如今多为1米×1米,也有遗址发掘采用5米×5米的探方,如中国南方地区。早期水平层的划分较为粗放,一般较厚,如周口店山顶洞遗址为0.5米,周口店第1地点为1米。自1990年泥河湾盆地中美合作项目开始,以5~10厘米为一水平层较为普遍,如果遗物分布较为稀疏,也采用20厘米为一水平层的做法[28]。

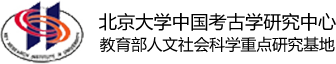

细究旧石器时代遗址的“水平层”,其使用也只局限于发掘,而没有代表地层单位。换言之,并无学者将一个水平层作为地层单位讨论其中的石器技术面貌,或者讨论不同水平层石器技术的演变等考古学基本问题。1933~1934年山顶洞遗址发掘时,采用0.5米为一水平层,但考古资料报道时却将按水平层发掘的堆积划分为5个文化层进行描述[29]。再如周口店遗址,1958年贾兰坡根据岩性特征等将第1地点的剖面描述为13层[30],之后对该地点年代、技术演变关系、用火、人类体质演化等考古学问题的讨论基本是在此地层框架下进行,而与水平层的数量或编号无关[31]。从1927~1937年周口店第1地点发掘期间保留的水平层剖面图看,该地点发掘时共编号了29个水平层,之后的发掘增加至34个,在资料整理过程中根据深度将每一水平层出土的文化遗物和动物化石对应到地层序列当中。这表明了一个事实,水平层与地层划分是不同步的,水平层不是地层划分的依据,而是发掘时的控制层和记录单位,发掘结束后根据地层沉积物特点划分出堆积地层序列并将水平层合并归入堆积地层序列中。这暴露了按“水平层”发掘的问题,在将水平层中的遗物对应到各自的地层中时,存在难以对应的情况。尤其是靠近地层交界时,将某一水平层归为任何文化层都存在人为将不同层位文化遗物混杂的情况,如周口店第1地点的第9~12水平层(L9~12)等(图一)。虽然水平层的应用存在以上问题,但以历史的眼光看,20世纪30年代周口店遗址采用的水平层发掘却是巨大的进步,也是当时国际上较为先进的发掘方法,弥补了以往发掘采用古生物化石漫掘法的缺陷,使得出土遗物有了相对精确的空间位置,为之后的研究提供了相对可靠的地层位置信息。

图一 周口店第1地点第9~12水平层(L9~12)

(据贾兰坡《中国猿人化石产地1958年发掘报告》图1重绘)

三、旧石器时代遗址堆积特点和按水平层发掘的局限

旧石器时代遗址分为旷野遗址和洞穴遗址等两类。旷野遗址的堆积类型有黄土堆积、河湖相堆积等,广义的洞穴堆积还包含岩厦遗址堆积。就旧石器时代旷野遗址而言,由于远古人类的人口数量相对较少且流动性较大,他们对停留地改造的强度相对于其后时代较弱,通常难以形成所谓的“灰土”层。旧石器时代遗址的层位常常是根据岩性、颜色等划分的自然堆积层位,其中也包含着人类活动的堆积,只是人类活动的强度还不足以完全改变自然堆积的性质,如颜色、质地、结构等。旧石器时代遗址在发掘时依据土质、土色区分文化层比较困难,有时会在同一个自然堆积层位内含有不同时期的文化层。如北方的黄土地层、南方的网纹红土地层常常存在厚达数米而颜色与岩性基本无变化的情况,其内可能会包含不同的旧石器文化层。对一些洞穴遗址而言,古人类可能多次造访,在较为狭小的空间内,相对频繁的人类活动所形成的堆积量大于自然堆积量,故而可以形成易于分辨的文化层。在部分旧石器时代晚期的旷野遗址中,也可见到因强度较高人类活动(如用火)而形成的辨识度较高的文化层。

虽然旧石器时代古人类的活动强度相对于其后时期低,但遗址多历经漫长的地质时代,所经历的地质等自然营力的改造较多,如旷野遗址的地质形变、洞穴遗址的流水改造等,均会导致旧石器时代遗址的堆积比较复杂。考古遗址堆积可分为原生堆积和次生堆积,两种堆积在探讨地层序列形成过程时的原理是相同的,只是原生和次生堆积所能揭示出的人类活动信息的完整度不同。对原生堆积的发掘可以揭示古人类生活的场景、对不同空间的利用方式等;而次生堆积因经历了自然营力的改造,遗物的位置被改变,不能准确地反映古人类对空间的利用等。在此,我们暂不考虑原生堆积和次生堆积的区别,而是将不同堆积序列模式化,讨论仅按“水平层”发掘的局限性。

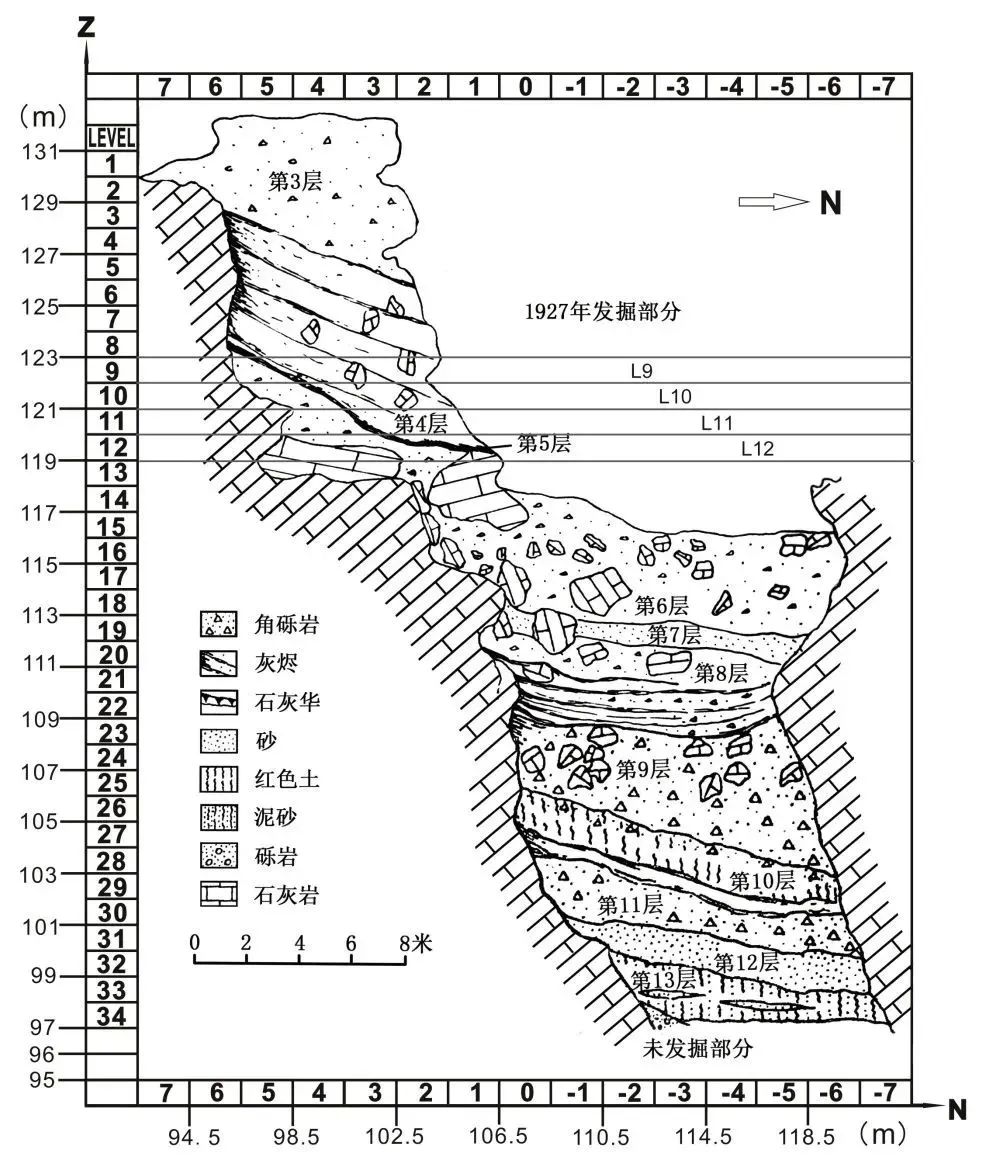

考古遗址地层堆积的序列可以模式化为四类:A类为相互叠覆的水平地层序列(图二,1),B类为相互叠覆的倾斜地层序列(图二,2),C类为接触面不平整的地层序列(图二,3),D类为上老下新的倒转地层序列。A类堆积是符合地层层序率原理形成的近乎水平分布、上新下老的堆积,此类堆积如按“水平层”发掘,依照深度将不同水平层归入后期描述的地层序列中时存在的问题相对较小。若水平层的厚度较小,可以依靠深度将水平层归入自然层位;当某一个水平层同时落入两个相邻层位时,可以采取将之归到上部地层的方式,因为晚期地层可以出土早期地层的遗物。因水平层的厚度较小,不会改变我们对其上地层文化性质的判断,但如果年代样品采自此层,则存在年代数据错误解释的可能性。若一个自然堆积层的厚度只有10厘米,而人为划分的水平层却是20厘米,按照深度归层时显然也是有问题的。B、C两类地层序列的形成主要有两种可能:A类堆积形成后遭受地质作用而导致形变;地层堆积时原始地表具有一定的坡度(B类)或者地面经过了侵蚀导致倾斜(B类)或者不平整(C类)。对于这两类堆积,无论水平层的厚薄,都会存在难以按照深度将水平层归入自然地层序列的情况,如周口店第1地点即如此。D类地层序列相对少见,常因是高处老地层被逐层侵蚀在低处重新堆积,或老的洞穴堆积中下部因被侵蚀二次成洞充填新的堆积物等。对此类堆积而言,若地层是水平的,那么与A类相同,只是当某一个水平层同时落入两个相邻层位时,可以采取将之归到下部地层的方式;如果地层接触面不是水平的,则与B、C类地层堆积类似。上述地层堆积序列仅为最简单者,现实情况更为复杂,尤其是洞穴堆积,往往是多种模式的组合。显然,单纯按“水平层”发掘会人为地导致不同层位堆积遗物混杂的现象,不利于相关考古学问题的研究。

图二 地层堆积模式示意图

1. A 类堆积 2. B类堆积 3. C类堆积

四、当前旧石器时代遗址发掘的特点

(一)堆积层[32]内细化“考古操作层”(水平层)

有学者指出,1949年以来旧石器时代遗址发掘存在“文化层”与“水平层”两种发掘方法的并用[33]。就目前发表的资料而言,我们难以准确统计何种方式较多,直观印象似乎是以按“水平层”发掘为主。然而,即便是按“水平层”发掘,考古地层描述与资料报道时,仍是以地层为单位。这意味着发掘中可能存在两种操作方式:(1)先按“水平层”发掘,之后按照深度将不同水平层合并归入地层序列中,如周口店第1地点;(2)发掘过程中,首先考虑地层区别,其次在不同的地层中按“水平层”发掘。若是前者,就会存在前文已指出的问题;若是后者,应称为按“堆积层内划分水平层”的发掘方式,与仅按“堆积层”发掘的理念并非是对立的,而是一致且更加细化。正如新石器时代遗址的发掘一样,如果发掘50厘米厚的一个文化层,我们不可能一次挖50厘米,而是根据具体情况按照一定的深度逐步揭露。虽然发掘过程中并未给这些人为确定的“层” 以特定的编号,但与旧石器时代所用“水平层”的部分作用是相似的。自2003年水洞沟第2地点等遗址的发掘开始[34],我们明确提出了按“堆积层与水平层相结合”的发掘方式,两者具有层级关系,而非并列或者矛盾关系,“水平层”是堆积层内的水平层。换言之,旧石器遗址发掘的首要指导思想仍是按堆积地层发掘。虽然以往的发掘实践中水平层(L)的编号常常是自上而下连续的,如 ①:L1、L2,②:L3~5,③:L6~10,但为避免误解和混乱,应该将水平层编在堆积层之内,如①L1、L2,②L1~3,③L1~5。

如果按堆积层为单位进行发掘,那么人为划分水平层的必要性何在?我们假设堆积的形成符合“原始水平率”,那么同一堆积层内不同深度的堆积应该代表着不同时间的堆积。因此,堆积层内划分的水平层可以作为次一级的“层”代表一定的时间序列关系。在发掘实践层面,“水平层”一方面可以控制发掘的整体进度,便于揭露可能代表古人类生活面的文化遗物富集层面,另一方面可以将缺失三维坐标的遗物框进一个相对较小的三维空间内。前者与新石器时代及历史时期遗址发掘实践时人为划分小层的作用相同。后者一是因为发掘过程中无法测量所有可见遗物的坐标,二是发掘过程中一些较小的遗物如植物种子、石质碎屑等较难辨识,需要依靠筛选或者浮选获得。对于这些没有三维坐标的遗物而言,探方可以赋予其平面位置,而水平层的存在则可赋予其相对精确的深度。当单个堆积层较厚时,水平层的作用尤为明显,可使遗物有相对较为精确的三维空间信息。

水平层的“水平”是相对的,理论上具有特定的参照面,是相对于原始地面而言。以河湖相堆积为主的遗址,地层基本上是水平的,因此堆积层内所划分的水平层也近乎水平。具体发掘时也不尽然,如发掘火塘、文化遗物富集的“生活面”时,应按照“生活面”的走向进行全面揭露。对于受到地质营力改造而导致地层倾斜的遗址而言,水平层应该也是倾斜的,因为水平是相对于原始地表而言。如以色列的盖塞尔-贝诺特-雅阿科夫遗址(Gesher Benot Ya‘aqov),因地质改造而导致地层倾斜,发掘时“水平层”也相应是倾斜的[35]。对于洞穴堆积而言,因堆积水平相变的复杂多变性,很难在整个发掘区按照统一的水平层下挖,水平层所能发挥的作用相对要局限得多。

因考古地层的形成并非是水平的,故而学者们反思“水平层”在考古实践中的设置方式。有德国学者使用“Abträge ”代替水平层(Spit)发掘旧石器时代遗址[36], “Abträge”是依照原始地层面形态走向在堆积层内确定的小层(通常为1~3厘米)。虽然在特定情况下,“水平层”的先后顺序反映地层形成的先后过程,但它更为主要的作用是发掘中控制发掘和限定部分遗物的空间位置。“水平层”是考古发掘层位中的最小操作单位,故而我们建议将“水平层”改为“考古操作层”(Excavation Level)。发掘时,如何设置考古操作层应明确。对不存在现成地层剖面可供参考的遗址,因不清楚地层走向和形成过程,应先采取探沟进行小面积试掘以确定地层的走向和形成过程,进而确定堆积层内考古操作层的设置方式。考古操作层的厚度视堆积层厚度和遗物的密集程度而定,如遗物密集、文化层较薄的堆积层可采用1~3厘米,而遗物稀疏、文化层较厚的堆积层可采用10~20厘米。

(二)覆盖面广的三维空间记录

当前旧石器时代遗址考古发掘的另一个特点是覆盖面广的三维空间坐标测量。相对于其他时段遗址而言,旧石器时代遗迹的普遍性和复杂性较低,故而发掘者一般不必耗费大量精力去处理复杂的“叠压打破”关系。除了详细记录遗迹的空间信息外,可以将主要精力集中在对遗物空间关系的记录和分析上。首先,对一般的旧石器时代遗址发掘而言,尽可能地测量每一件出土遗物的三维坐标是必需的。但具体操作时,因诸多限制而不可能测量所有遗物的坐标,故而不同的发掘者会根据出土遗物的具体状况调整记录的策略,重要遗物如人类化石、骨器、装饰品等,无论大小都必须测量;一般遗物如普通石片、断块等,可以根据实际情况确定必测遗物的尺寸,如在一个遗址的发掘中可以规定对大于等于1厘米(也可为其他尺寸标准,但同一遗址需要统一)的出土遗物全部进行三维测量等。其次,若按“水平层” 发掘,测量水平层的坐标也是需要的,一般选择测量该水平层探方四角及中间的顶部和底部即可。再次,测量具有长轴的扁平状遗物的产状(长轴、倾向、倾角)也是旧石器时代遗址考古测量的常规。最后,也有学者选择在标本上标注最高点和正北方向,以记录遗物的原始出土状态。

遗物在堆积中是三维形态的存在,然而实践中常常不具备充足的时间将三维轮廓全部测量。当我们把遗物的出土位置简化为一个点时,选择何处测量是值得思考的问题。理论上,当遗物散落在地面上时,其底面的连线可以反映当时的地面,故而测量底面可以确定大致的古地面。但实际上,考古遗址或多或少都经历了扰动,遗物存在因踩踏或者自身重力等原因进入古地面之下的可能,遗址文化层也常常是多次活动累积的结果。但是,遗址在未经较大扰动的情况下,多数遗物底面所连成的面接近当时的生活面,因而测量遗物底面是首选[37]。当然,也可选择测量遗物出露的最高点或者同时测量最高点与最低点,但同一个遗址的记录方式需统一并在发掘报告中予以说明。

遗物三维坐标的记录对于分析遗址的空间组织形式和形成过程具有重要意义。对于前者是不言自明的,如不同类型遗物的分布区域可能暗示了不同的生产活动中心等;对于后者,通过拼合分析等可以观察遗物在空间内的移动,进而判断遗址的形成过程,评估考古遗址内遗物原生信息的完整度等[38]。

(三)新的发掘与记录方法

2014年,“旧石器遗址野外发掘数字化技术研讨班”在宁夏水洞沟遗址举办,德国马克斯-普朗克进化人类学研究所高级研究员麦克弗伦博士(Shannon McPherron)作为本次研讨班的主讲人,详细介绍了田野发掘中的数字化技术,同时与参加研讨班的同仁讨论了旧石器遗址发掘的理念[39]。研讨班重点学习了迪布尔教授(Harold Dibble)、麦克弗伦博士创立和推广的Newplot和EDM软件在田野发掘中的应用,可以通过安装在电脑或掌上电脑的EDM与全站仪相连接,随后将测量的坐标点导入Newplot数据库查看空间分布或简单处理空间数据。

麦克弗伦博士所介绍的发掘方法与前文描述大致相近,使用1米×1米的探方,按 “堆积层”发掘,对尺寸大于2.5厘米的遗物进行三维坐标测量,对所有文化层的出土堆积进行筛选。然而他们并未在堆积层中划分水平层进行发掘,而是通过测量发掘出土的每一桶堆积的位置来完成对一个堆积层的发掘。具体而言,在1米×1米的探方内,当堆积层内发掘的堆积装满固定体积(一般为10~12升)的桶时,将该桶堆积进行编号,然后测量该桶堆积出土的位置,同时记录桶内堆积的体积。以此类推,完成这一堆积层的发掘后进行下一层的发掘。这样的发掘和记录手段,与按“水平层”发掘堆积层相比,对发掘洞穴堆积极具优势。因为洞穴堆积的水平相变十分复杂,使用此方法可以忽略水平层而关注堆积层的区分。如C类堆积按“水平层”发掘时,当接近层面交界时实际操作会有些困难,而使用麦克弗伦等的方法则比较方便,同时也可以准确记录堆积中筛选出遗物的空间位置和层位信息。当然,为保证每一桶堆积所测得的坐标有着相对准确的空间意义,在具体实践中需要注意一些问题。如不同的发掘者装满每只桶所发掘堆积的深度应该相近,不应出现一个区域发掘10厘米而另一区域仅发掘1厘米的情况。同时发掘时应尽量保持在长、宽相等的范围内,不应出现一桶发掘范围狭长而另一桶发掘范围集中的情况。

随着多视角影像三维重建等技术的应用,旧石器时代遗址发掘中三维坐标的采集方式也有了新的进展,可以通过遗址发掘面的三维重建,建立每一个发掘面的三维模型,由此在详细保存遗物空间信息的前提下大大提高野外发掘的效率[40]。

五、相关问题思考

(一)“生土”不生

“生土”是新石器时代及其后时段田野考古发掘中经常使用的概念,认为“未有人类活动前天然堆积的土层”为生土[41]。生土常常作为不含人类活动层位的指示,故而新石器时代及其后时段遗址的发掘到生土为止。理论上讲,至少第四纪以来的堆积都可能有过人类活动。事实上,并非所有第四纪的堆积中都发现有考古遗址,所以不能认为所有的考古遗址都应该将第四纪堆积层发掘干净。然而,“生土”概念的存在尤其是相关的考古实践,一方面可能错过了发现新的旧石器时代遗址的机会,另一方面也可能错失发现研究旧-新石器时代过渡等重要学术问题宝贵资料的机会。

一个考古遗址发掘到所谓的“生土”即停止,而其中很有可能保存有旧石器时代的考古遗存。这不仅是理论上的可能,在众多遗址的发掘实践中已经得到证明,如甘肃秦安大地湾遗址[42]、陕西汉中龙岗寺遗址[43]、江西万年吊桶环遗址[44]均发现有旧石器时代遗存。期望每一个新石器时代及其后时段遗址的发掘都能全面挖破“生土”继续寻找旧石器时代遗存并不现实,但倘若能够选取一个探方取样发掘“生土”,或许能够以最小的精力耗费获得最大限度的收获。若此,很有可能会发现一批更新世末期的遗存,为讨论旧-新石器时代过渡提供重要资料。即便所谓的“生土”中未发现文化遗物,对更新世堆积的研究也可为新石器时代等人类选择利用该遗址的背景研究等提供资料。

(二)旧石器时代遗址的古人类生活面及居住结构

考古发掘中的“层面”向来是一个复杂的问题,新石器时代及其后时段的考古实践中,“土中找土”的技术十分成熟,揭露人类生活面的方法也比较明确[45]。旧石器时代古人类的流动性强,这意味着他们很少在同一地点长时间生活,对所居之地的改造相对较弱,故而发掘中通过对堆积的直观观察较难辨识出明确的生活面。但未经扰动或受扰动程度较低的旧石器时代遗址存在古人类的“活动面”,如何辨识是旧石器时代考古工作者面临的挑战。对于一些存在石铺地面的遗址而言,活动面的辨识相对容易,如福建三明万寿岩遗址[46]。但对于缺乏此类构筑迹象的遗址而言,可以通过两种方式对生活面予以确认。一种方式是通过石制品、动物化石、火塘等遗物和遗迹的聚集,揭露出可能的生活面,如水洞沟遗址第2地点[47]、湖北鸡公山遗址[48]等。此种方法所确定的生活面是理论上的,可以说这一文化遗物密集分布层(有一定的厚度)是当时古人类的活动层,但无法准确地说明究竟哪一个面是生活面。若想做到后者,或许可以借助第二种方式——土壤微形态研究。土壤微形态可以通过对堆积的微观观察探讨堆积的被改造状况,借此可以辨别发掘中肉眼难以分辨的古人类生活面。

对发掘平面上系统样品的微观研究思路,还可以帮助我们确定可能存在的建筑迹象等。目前旧石器时代所确认的居住结构多是以动物骨骼、砾石等构筑者,常见于西伯利亚、欧洲等地区,中国此类发现较少且多有争议。黑龙江阎家岗遗址被认为存在动物骨骼构筑的居住结构,但存在诸多争议[49]。安徽毛竹山遗址存在砾石圈状遗迹,发掘者认为可能为居住结构[50]。但就大部分旧石器时代的遗址而言,并未确认有居住结构。洞穴遗址较少发现居住结构可以理解,因为洞穴本身便是天然的“房屋”,但大量的旷野遗址理论上存在发现居住结构的可能。目前发现的新石器时代早期房屋等建筑遗迹已十分成熟,逻辑上旧石器时代晚期或者至少邻近新石器时代的旧石器时代晚期之末应存在简单的居住结构,并且民族学的证据显示狩猎采集者常常搭建临时性的窝棚。如何确认此类遗迹是应该思考的问题。

旧石器时代的居住结构应该以木、草等有机质材料建构,在非极端环境下难以保留可辨识的考古迹象。若对发掘平面上系统采取的样品进行植物微体化石分析(如孢粉、植硅体等),通过对不同区域特定孢粉、植硅体(或者保留的植物遗存)等的富集程度和平面分布状况并结合土壤微形态分析,有可能确认存在的建筑结构。如以色列奥哈罗遗址(OhaloⅡ)通过保存的植物遗存及微观分析确认了古人类睡觉的区域[51]。

六、结语

本文的目的在于明确旧石器时代遗址发掘的指导理念,而非提供详细的旧石器考古发掘操作指南,因此未过多地涉及旧石器时代遗址田野发掘具体的布方、测量记录方法、发掘工具等。旧石器时代考古遗址是按 “堆积层”发掘,对同一堆积层发掘时,根据堆积形成过程细分为不同的“考古操作层”(水平层)。堆积层内细化操作层的目的之一在于控制发掘的进度,揭露可能的生活面;目的之二是给缺失三维坐标的筛选标本等以相对精确的空间位置,进而可借此讨论同一堆积层内部是否存在历时性变化。旧石器时代遗址发掘的另一个特点是覆盖面广的三维空间坐标记录,详细的空间位置记录可为分析遗址的空间组织方式、遗址形成过程等提供坚实的资料基础。

当今考古学逐渐趋向于研究方法的多样化、信息的综合性及理论阐释的多元化,如何尽可能全面地提取考古遗址的科学信息是考古发掘的首要任务。对于“遗物”的发掘而言,确保时空信息的准确性是关键,也是考古学研究的重要基础。旧石器时代考古学在发掘理念上并不存在与新石器时代、历史时代考古发掘不统一之处,脱离堆积层(地层或文化层)而强调按“水平层”发掘的特殊性是错误的。考古发掘的实施方式是多样化的,如技术、发掘工具、组织方式等的区别,但考古发掘的指导理念却是统一的,这一理念便是考古地层学。

附记:本文得到国家自然科学基金青年基金(编号:41502022)、德国洪堡基金会(Alexander von Humboldt Stiftung)及中国科学院青年创新促进会(编号:2017102)的资助。

注释:

-

-

-

-

-

地址:北京市海淀区颐和园路5号

邮编:100871

邮箱:webmaster@pku.edu.cn

-

版权所有©北京大学

京ICP备05065075号-1

京公网安备 110402430047 号